关于语文学科考试的理性审视

发布于 2021-08-20 07:32 ,所属分类:中考语文学习资料大全

核心素养能够测评吗?这是基于核心素养下的各科教学最为关心的话题。语文教学当然也不例外,至少在目前,语文考试与语文核心素养的培养能否和谐同步的进行是我们语文教学实践核心素养理念首先要考量的问题。我国还是一个发展中国家,中考、高考还肩负着选拔人才的重任,在目前的社会环境下,追求分数和高考的成绩,是正常的也是合理的,一味地批评和指责“唯分数论”的做法,是不尊重事实,因此核心素养下的语文教学能否经得起中高考的检验将直接决定着我们在核心素养的路上能走多远。核心素养视域下的语文教学将着眼于培养全面发展的人,其中学生的人文基础、家国情怀等核心素养短期内是无法显现和考评的,这也就意味着我们着眼于核心素养的教育改革的商品绝大部分价值在短期内是无法体现和考量的,这在功利主义泛滥的今天,家长、老师、学生、教育主管部门该如何在理论与功利、现实与理想之间寻找平衡?

从理论上讲,核心素养与提高成绩并不矛盾,良好的核心素养一定有利于孩子成绩的提高,但在具体的实践中我们也不难发现“素养”与“分数”背离的案例。见“分”不见“人”是错误的,见“人”不见“分”,只要考试存在、高考存在现实就不会接受。据说将来的学业水平测试和高考都要突出对学生核心素养的考查,问题是核心素养能不能通过考试而被考查出来?一个人有没有素养或者说有没有核心素养,一般来说是可感的,我们可以通过他的言行感觉到他的素养的高低,但这些素养性的问题若通过文字来表现还能保证其真实性吗,试卷上冠冕堂皇、现实中猥琐不堪的大有人在,言语的巨人多于行动的巨人,纸上谈兵能够解决试卷上问题的人,不一定能够解决生活中的问题,模式化的文字试题无法真实考量出一个人核心素养的高低。

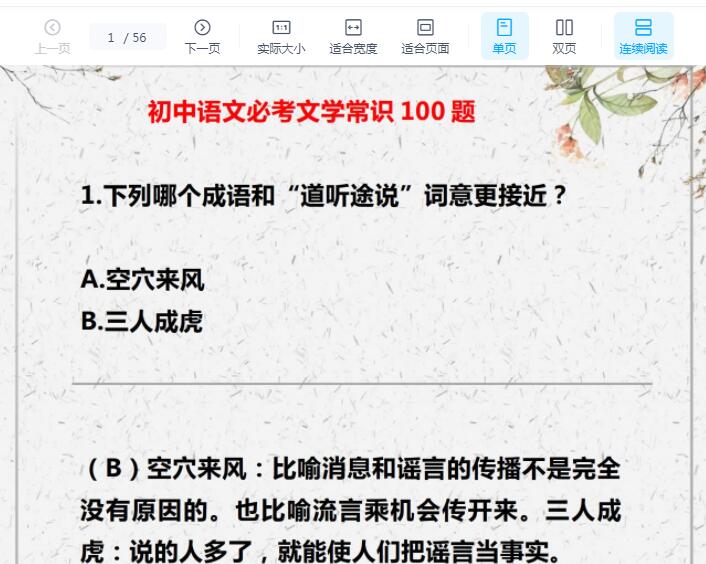

考试不改,教无宁日,学无宁日。考试不改,素养教育举步维艰。相对于其他学科,语文教学评价标准特有的模糊性特点,将更阻滞语文核心素养教育的发展。但核心素养是一场伟大的实践,离开现实是无法实践的,现实不充许我们回避谈学习成绩来实施核心素养教育,毕竟哪一步都少不了考试,哪一段都得看成绩,但愿美好的理想在现实的大环境面前不要败下阵来。语文的四项基本能力是听、说、读、写,课堂学习往往只重读写,忽略了听说的训练。为什么会出现这种现象,是因为有个指挥棒——学语文是为了考试,学语文是为了考语文。考语文考什么,不考说话,只考一张卷子,那个卷子也不是真正能测试出学生的语文能力。造成现在语文教学重读写轻听说现象的原因还与我们没有一套规范完善的测试听说能力的考试制度有关。长期以来,人们都以为听说能力不可考,即使有一些考试,也被认为是不准确的。在今天仍以书面考试为主要方式衡量学生成绩的情况下,没有考核的听说训练也就很难得到重视了。

用大量的、繁琐的应付考试的办法是绝不能提高学生语文素质水平的。基础教育的当务之急就是要对传统考试进行改革,进一步改进和完善语文考试的制度和方法,真正减轻学生的课业负担,减轻学生的考试负担,以便使他们成长为能肩负新世纪历史。本次核心素养的提出,是一次国家层面从重分数转向重素养的重要信号,回顾中国教育理论的发展演变历程,从双基教育到素质教育、从素质教育到素养教育,每一个顶层设计的落地开花结果都历经着坎坷与不平,素质教育与应试教育的打斗就如同真假孙悟空的打斗总是那么难分难解,因此我个人认为课堂教学中落实“核心素养”最困难最关键的就是教育行政部门能否从政策层面给予引导和支持。中高考是一只无形的手在牵引着教师的教学。考试不该,课堂教学只能“涛声依旧”的盯着学生的分数,考试不该,核心素养就只能成为泛而化的黄粱一梦。《基础教育课程改革纲要》曾明确提出“改变课程评价过分强调甄别与选拔的功能,发挥评价促进学生发展、教师提高和改进教学实践的功能”。但课改实施这么多年来,作为教学一线的老师们我们不仅没有感觉到“考试评价”的弱化与虚化,相反我们却剑拔弩张,杀人不眨眼的应试风愈演愈烈,评价改革不突破,“纸笔考试”不改革,核心素养在课堂教学中只能是喊喊口号,贴贴标签,落而不实。

中国是一个重权社会,一种思想的付诸实施必须依靠有权之士挥舞起权利的魔杖,但困难的是政府职能部门、行政官员和社会对“教育质量”的评价与认识观念问题至少在短期内不会发生根本性的转变,而教育行政部门的评价对老师,对学生,对学校是最具有“现实意义”的,是能够全面影响学校和教师生存与发展的“致命性评价”。为了“迎合”一些评价需要,学校和教师不得不牺牲一些教育目标,在分数上下功夫。毫无疑问核心素养当遇到屁股指挥脑袋的时候,其间的幽默与尴尬不言而喻。

温馨提示

如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请我。

相关资源