李庆曾:七七级本科琐记

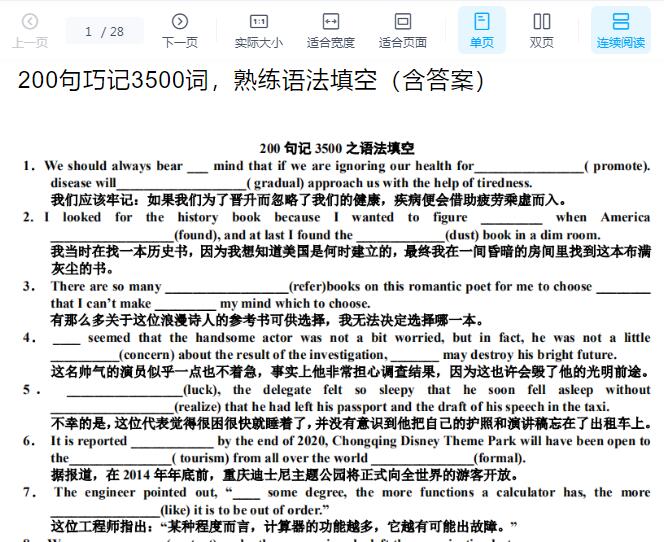

发布于 2021-08-26 11:37 ,所属分类:中小学语文学习资料

七七级本科琐记

© 李庆曾/文

全班同学毕业留念

今天是邓小平逝世24周年,他的恢复高考的决策改变了我的命运。

一

1977年10月的一天,我三姐跟我说:“我刚查出怀孕了,今年的高考只能放弃了。你去参加高考吧,咱俩也得出一个大学生啊。”

我姐是北京女十二中66届高中毕业生,她的学习成绩从小学一直都非常出色。手臂上挂着两道杠、三道杠是常有的事儿,不像我只当过半年的小队长。当时他们那批老高三的毕业考试已经结束,只等着上大学了,但是文化革命不期而遇。

1969年我俩一起去了内蒙兵团。1973年由于她的出色表现,被团里推荐为工农兵学员,参加了兵团组织的文化考试。她的成绩在我们内蒙兵团二师是第一名。可无奈的是,那年的辽宁考生张铁生交了白卷。结果不说自明。因此,上大学始终成为她的一个梦。而1977年这次高考又由于怀孕不得不放弃了。

当时我在北京市玉器厂做二级工。虽然也听到了恢复高考的消息,但认为自己上高中一年级时就赶上了文化革命,后来就下乡了。而且从1966年文化革命开始后的10年中,从来没有再动过中学课本。我这仅仅高一的文化水平,没有学过高二和高三的课程,有什么资格去参加高考呢?所以根本没有产生过参加高考的念头。

姐姐动员我参加高考,我开始仍旧犹豫不决。而北京市的一个决定,才使我坚定了参加高考的决心。这个决定就是,凡是参加高考的工作人员,可以给两周的假期去复习功课。

当时我已经决定在年底结婚,正在忙于打家具。一边上着班,下班还要做家具,真是又忙又累,缺的就是时间。我就冲着这两周假期,才最后决定报了名。

二

那年的高考要考四门。政治、语文、数学必考,报文科的要考“史地”,报理科的要考“理化”。

我选择了文科,并不是由于我不喜欢理工科,而是我当时权衡的结果。我认为自己没学过高二和高三的数理化的课程,仅仅依靠一个月的时间去补习,肯定来不及。而如果报考文科,除了数学以外,不考“理化”而考“史地”。理化那些知识是硬碰硬,会就是会,不会就是不会,而史地就要灵活得多。

姐姐不参加高考了,所以她把一大堆复习材料都给了我。面对着这些复习材料,我做出了这样的选择。宗旨就是在最短的时间内捡起中学这四年中已经学过的知识,争取少丢分或者不丢分。而没学过的东西,一概放弃。也就是说,要在这一个月左右的时间里,完全恢复到我上高一时的文化水平。

原则确定之后,我仍旧在不紧不慢地一边复习功课,一边在打家具。我上中学时的各科成绩中,数学成绩是出类拔萃的。尽管课本被扔了十年,重新再捡起来好像并没有费很多的功夫。至于高二高三的数学内容,我连看也没有看。心想,如果试卷上出现高二高三的数学的内容,那就坚决放弃。

至于语文这门功课,我就根本没有复习任何东西,因为也不知道怎么复习。

当时的青年学生都是关心政治的,没有多花时间去复习政治,只是按照复习材料,对一些重大的历史事件发生的时间、地点和大致背景做了一些死记硬背的工作。

这10年来读了一些史书,特别是通读了范文澜的《中国通史》,所以在历史的复习中,也是把一些重大的历史事件的时间、地点、经过进行了一些整理,也没有着重的花时间去复习。

至于地理,随他去吧,不知道怎么复习。只是把初中和高一的地理课本翻了翻、看了看。

这样一边打着家具,一边复习功课,既享受到了考前两周的假期,又做好了结婚所需要的全部家具。

三

至于在哪里考得试,怎么去的考场,我已经印象全无。政治和史地两门功课,稀里糊涂地就考完了,早就记不起考卷的内容。而数学和语文这两门考试,给我留下了比较深刻的印象。

拿到数学试卷后,我并没有急于答题,而是先整个浏览了一遍,发现最后各占10分的两道大题,是我已经确定好应当放弃的范围。于是从第一道题开始,一道一道地往下做。当时我心想,这头80分我是志在必得。

数学试卷做的异常的顺利,大概用了一半的时间我就答完了除了最后那两道题以外的所有内容。复查了一遍,没有发现任何的错误。这时还有大约二十分钟的时间。

于是我往下看了一下倒数第二道题,那道题属于数列排列的范围。尽管我没有学过,但是异常的简单。很快就把这道题做完了。接着又看最后一道题,尽管也是属于高二高三的课程,但是同样并不复杂。就凭着所学过的那些数学知识及简单的逻辑推理,就把这道题也做出来了。

做完这两道题后时间就不多了,我又做了一下验算。其中一道题的一个数怎么也对不上,我知道里边哪里出了一点问题,但是由于慌乱和时间太紧,尽管发现有问题,但是没有查找出来。这样试卷就被收走了,我感觉有点遗憾。

不过总的来说考完数学我还是很高兴,因为原来准备放弃的最后两道大题大致做了出来,这样等于捡回了一、二十分。

考完数学出来后,把自己抄下的得数和其他人对了一下。居然有好几道题的结果和别人对不上。由于所有的题我都进行了验算,所以心里还是挺踏实的。唯一担心的就是查出问题,但是没有发现问题出在哪里的那一道题,不知道演算推理过程正确,但得数出现错误会扣我多少分。

记得当时语文试卷中的文法句法部分只占了20分,而作文则占了80分。作文的题目是“我在这战斗的一年里”。

这一年我一直在工厂里做工,一切都在有条不紊地进行着,写些什么呢?我的脑子一片空白。

那就写自己身边的一些小事吧,什么开始在工厂的时候不遵守纪律,通过批判四人帮,觉得应该把丢失的那些时间抢过来,开始向老师傅们学习,认真工作。

大概也就是这些内容,洋洋洒洒一直写到快交卷了,才匆匆结了个尾。谁读了我的这篇作文,估计都会感觉平淡无奇,甚至是枯燥无味。

谁怪我既没有编故事所需要的充分的想象力,又没有诗人般的浪漫主义情怀,还缺乏华丽辞藻的积累呢?于是开始自我安慰,好歹还是文通笔顺,随他去吧。

四门试考完了,爱怎么样就怎么样吧,继续上我的班儿,并按计划年底办了婚事。

四

试考完了,家具也做好了,婚也结完了,这时才回过头来想起了高考录取的事儿。

开始想打听一下高考的分数。记得当时北京市的招生办公室的接待室在国务院第二招待所办公。我去过两三次,但也没打听出所以然来。

后来就听说录取通知书已经发放完了,由于我没有收到录取通知书,所以想肯定没戏了呗。但很快就听说北京市扩大了招生范围,凡是300分以上的,一律录取。于是我又去招生办去打探情况。

记得那次见到的是一位四五十岁的女老师,我以前去见过她,她对我也有点印象。这时已在招生的末期,看到她进进出出不停地为考生查询结果,我也上去问她,她记了我的姓名和准考证的号码就到里边去查证。一会儿这位女老师出来笑着说:“没问题,你考的是306分。回去等通知吧。”

哈哈,居然我要上大学了。这真是个好消息。

但是回去后我既没有跟单位说,也没有跟家里人讲。心想,万一哪里弄错了呢,还是收到录取通知书再说吧。

不久后的一天,我正在车间干活,我们车间的书记走到我身后,拍了拍我肩膀,说:“小伙子,你被大学录取了!”说着他就把录取通知书交给了我。

啊!终于收到录取通知书了!旁边的几位老师傅们都纷纷向我竖起大拇指。拿到录取通知书后,我心里的这块大石头终于落了地。

我高考的政治和史地都是70多分。语文的分数最低是67分,和我想象的相差无几。数学的成绩最好是99分,因为那道题的得数错误仅扣了我一分,这完全在我意料之外。

我这10年没有动过课本的人,仅用了一个月的时间复习,误打误撞进入了北京经济学院(首都经贸大学)政治经济系。

现在想来,参加高考在我人生中只是一个偶然事件。如果没有姐姐的动员,我根本不会去参加高考。如果是这样,我作为一个工人,一辈子走下来,或者在市场经济的大潮中提前下岗,或者在十几年前按时退休,就像我的许许多多的高中同学或兵团战友一样。

高考给了所有人平等竞争的机会。高考给那些生活在社会底层的人,提供了一条改变社会地位的通道。

1977年8月,邓小平在北京主持恢复高考的讨论会议,在场都是中国最著名的科学家和权威教授。据温元凯回忆,他当时提出十六个字叫做“自愿报考,领导批准,严格考试,择优录取”。没想到邓小平听完后当场讲,温元凯,至少采纳你四分之三,第二句“领导批准”可以拿掉,考大学是每个人的权利,不需要领导批准。

感谢邓公的胆识,停顿10年的高考得以恢复,这是千万人命运的转折点,而我幸运地成了其中一个。

如果当初北京市没有参加高考给两周假期的规定,那么我会不会参加高考呢?

五

1977年是恢复高考的第一年。

年龄跨度大,竞争激烈,是那年高考的两大特点。

从1966年毕业的高中生到1977年的应届高中毕业生,这12年的初中和高中生都在报名范围之内。有的考生在1977年高中还没毕业也参加了高考。

那年录取的考生,年龄大的已经三十岁出头了,年龄小的只有十六、七岁。十几岁的差距同在一个班学习,这种现象非常普遍。

正是由于那年招生年龄范围广,所以报名参加高考的人数众多。于是就形成了数百万考生从山村、工厂、矿山、营房、牧场、学校奔赴考场的壮观局面。

据资料,那年高考报名考生约有570万人,录取了27.3万人,录取率不到4.79%。可见竞争极为激烈。除了后来披露的极少数的照顾名额外,能考上大学的,绝大多是根据考试的成绩,被择优录取的。

以北京来说,四科平均总分及格者,即达到240分的有32127人,占考生总数的20%。以此推算,当年北京考生总数大约是160635人。北京当年最低录取线260分,共有9555名考生被大学录取。这样可以推算出北京当年考生的录取率不到6%。

大体而言,参加1977年高考,若总分能上300,就有希望上清华、北大。例如,清华大学在黑龙江录取7名新生,人均总分317分;在广西录取14人,人均总分超过300分。北京大学在福建录取26人,最低290分,最高340分。

我当年考了306分,却与“北大”“人大”擦肩而过。最后被北京经济学院政治经济系录取,这是我的第三志愿。

六

按照原计划,我们政治经济系只招收一个班,代号为77411。由于大学扩招政策的执行,增加了一个班的设置,代号为77412,我有幸成为其中的一员。

我们入学时,77411班的同学们已经上了一、两个月的课了。听班里消息灵通人士说,77411的有些同学很看不上我们77412的。说要不是临时扩招,哪有他们上大学的份儿呀?他们来了就等于挤占了我们的教学和师资资源。

这样,我们77412的同学,经常会看到77411的同学站在那里打量着我们。我当时心里还真有点儿灰溜溜的。

刚入学时,我还听说过这样一件事。我们班里有个年龄较小的女同学正坐在图书馆里学习。由于图书馆的位置被坐满了,说是77411班的一个姓孟的高个儿女生,走到我们班的这个女生跟前,哼了一声后,又用手指敲了几下桌子。于是我们班的这位女生就乖乖地拿着自己的书和笔记本儿回教室做自习了。

但不久,有些接近老师的班干部回来,兴高采烈地在班里说,告诉你们一个好消息!我们扩招生每个人的分数都在300分以上,而77411的平均分数只有280分。

他们说,在录取时各学校拿到的都是第一志愿报考本校的考生的档案。我们班的同学报的第一志愿大多是清华、北大等重点院校,根据重点院校优先录取的原则,我们的成绩等档案就被重点院校调走了。而非重点院校所拿到的都是第一志愿报考本校考生的档案,这样他们只能按照矬子里拔将军的做法去录取了。

等到重点院校录取完毕,非重点院校的录取工作也基本结束了。这样就耽误了未被重点院校录取,而分数却高于普通院校录取分数线的这批考生。而通过扩招入学的基本就是这批考生。

听到这个消息后,我们77412的同学个个都扬眉吐气了。再也不认为我们比77411的同学矮一头了。

后来听说,在两个班的班干部之间,为此还有过一些小的口角。因为77411的同学听到了我们说的上述消息后,反驳说他们的分数并不比我们77412的分数低。据说,最后是在政治辅导员的调解下才压下了这一口舌之争。

七

我们政治经济系的这两个班都在楼里一侧,是门对门,中间就隔了一个过道,可以说班挨着班。但两个班之间的打的交道确实不多。各上各的课,各吃各的饭,各睡各的觉。

我在班里是走读生。上课来,下课走。四年下来好像没和77411班里的同学说过什么话。两班的住校生之间打的交道可能多一些。

反倒是我研究生毕业以后,在社科院农村发展所工作期间,与分到农业部政研室工作的77411的张文宝有了一些工作上的联系。日久天长,来往逐渐增多,直到现在都是极好的朋友。

说来也巧,我在澳大利亚阿德雷德大学工作期间,我还在前面提到过的那个77411班的孟姓女生家里住过一夜。

事情是这样的。我在大学的雇主Andrew安排我去坎培拉大学参加一个学术会议。但由于经费紧张没有给我安排酒店,而是让我住在从国内来澳洲不久的王小鲁的家里。

在国内时,我和小鲁都参与中国农村发展问题研究组的工作,相互认识,但是并不十分熟悉。也不知道小鲁和Andrew到底是什么关系,为什么Andrew会把我安排到他家去住?但Andrew是我的老板,我只能听从他的安排。

记得是在那天的会议以后,Andrew带我和王小鲁见了面。饭后,小鲁把我带到了他家。到小鲁家后我才知道,上面说的那位孟同学就是小鲁的爱人。她当时在国立大学读硕士学位。

进门后她对我简单地打了个招呼,就回卧室了。小鲁在他家的客厅里给我打了地铺,说了一会儿话后也回卧室了。

尽管我和孟同学以前并不熟悉,但毕竟是在异国他乡,碰到了老同学,而她的表现却冷漠得出奇,让我这个不速之客感到十分尴尬。从中我也察觉到他们的家庭气氛好像不太正常。果然,不久就听到了他们分手的消息。第二天我起得很早。收拾好了地铺,留下了感谢信,就赶到会上去了。

王小鲁在国内尽管没有大学学历,但在经济学界已经很有名气。可是到澳洲后,由于语言不通,他找不到任何的工作,只能以陪读的身份在家闲居。处境显而易见。

后来听说小鲁发奋,从本科读起一直读到博士。1997年他博士毕业时已经46岁了。

八

四年的本科学习紧张而有序。开设的课程除了政治、外语等公共课外,有关专业的课程主要有:政治经济学、工业经济学、农业经济学、经济管理学、统计学、高等数学、微积分、概率及数理统计,而花费时间最多、耗费精力最大的则是马克思的《资本论》。

在入学的第一年,我们的专业——政治经济学的课本是徐禾主编的《政治经济学概论》。应当说,这本概论为我们奠定了政治经济学知识的基础。以后的三年,我们专业课的主要精力就是用于学习马克思的《资本论》原著了。

《资本论》的精装本分为上、中、下三册。我们的教科书用的是简装本,共分为5册。每逢期末,《资本论》是我们必考的项目。

考试分为笔试和口试两种。我们当时都喜欢笔试,而不喜欢口试。因为笔试所出的题大多都是比较重要的章节内容。大家在考试前把《资本论》那些主要章节的内容背下来就可以了。这样通过重点的记忆,尽管可能有所遗漏,但那些分值比重大的考题肯定是那些重点,即使在一些小题上丢了分,而在重点大题上保住了分,所以考下来的成绩不会太差。

但是,口式就不同了。我们的口试通常是通过抽签的方式来选择自己所要回答的题目。考生在抽签时就是抽取了一个字条,上面写着你要回答的问题。这几十张字条上的问题,尽管也是以《资本论》中的重点章节的内容为基础的,但也包括了一些本来不那么重要的内容。

而且,这种口试又不像笔试那样,你不会这道题而可以去答另一道题。而口试的纸条上,往往只是一道题。这道题你会就是会、不会就是不会。如果抽出来的纸条正好赶上是你不熟悉的内容,那你接下来的假期就没有好日子过了。因此绝大多数同学宁肯花费一两个小时去做那10道8道题的试卷,也不愿意花十几分钟去做口试。

可是从老师的角度看就大不一样了。如果是笔试,考试结束后几个老师就要面对各个系的几百张的试卷,每张试卷上都是十道八道的问题。老师要仔细阅读才能打分。这些阅卷、审卷、打分的工作量够他们忙活好一阵子的,每场阅卷下来都会搞得他们头昏脑胀。

但口试则对老师来说就简单多了,一个上、下午三个老师同时考试,近百个学生的成绩就都出来了。所以《资本论》的几个学期的考试,还是以口试居多。

在学习的第四年,我们的《资本论》三卷都学习完了,于是迎来了最后的大考。还好,这次终考试所采取的方式是笔试,时长为三个小时。

考题的如下内容一般难不倒我们这些政治经济学专业的学生。比如马克思在《资本论》中有关剩余价值的论述;或者马克思在《资本论》中有关商品经济的论述。

但如果遇到了这样的问题,各位考生就会格外小心了。例如,简述马克思《资本论》第1卷第4-5章的内容、或简述《资本论》第2卷第3篇第21章的基本内容。也就是说,如果你没有把马克思《资本论》的这三卷的篇章结构,以及这些章节的主要内容记得十分清楚的话,那你这四年的学可能就算是白上了。

对于我们四年的学习内容和考试方法,我并不想评论。我只是想说,我们就是从这种学习过程和考试过程中走过来的。死记硬背就是我们当年的学习及应付考试的过程。

我当年在学习《资本论》的过程中,把《资本论》的所有的篇章结构都记得一清二楚。而且把每一章节的主要内容都摘录在单页纸上,并背下来记在脑子里。当时我能够做到无论问起任何一卷、任何一篇、任何一章的内容时,我都能把马克思所写的主要内容复述出来,保证不会出现任何的错误。但一旦考完试,这些内容在我脑子里就成了一脑袋浆糊了。

现在回忆起来,通过《资本论》的学习,所给我留下的可能就是马克思在当时写《资本论》时的研究方法——系统分析法,及其《资本论》所包含的强大的逻辑力量潜移默化传导给我的逻辑思维能力。

九

我们这届被称为77级的本科生实际上是1978年入的学。我在参加高考前就已经在准备结婚了。我利用参加高考给的两周假期,一边复习功课,一边在打家具,做结婚的准备。1977年年底,高考结束了,我的家具也都做好了。于是,我们在年底就领了结婚证。

记得我们班的政治辅导员在开学不久后还特意问过我,你参加高考填表时是未婚,为什么入学后填的表就是已婚了呢?我就把上述情况跟她解释了一下,但心里总是感觉怪怪的。作为一个二十八、九的大学生未婚和已婚有什么关系吗?

我们开学后不久,就迎来了全国研究生的首次招考。我当时有参加报考的愿望,但被这位政治辅导员阻止了。她说,你们刚进入大学,学校和系不支持你们报考研究生。你们现在的任务是踏踏实实好好学习。

到现在我也有些后悔,为什么当年没有坚持报考研究生呢?尤其是后来看到,有些高考没被录取,却直接考上了研究生的实例,这种后悔程度则更深。后来我有一段时间,曾对当时的政治辅导员阻止我那年参加研究生考试耿耿于怀。

但实际上,人生的道路是很难预测的。当然,如果那年直接就考上了研究生,这样我读研究生的时间就提前了4年,我参加工作的时间也就提前了4年。但参加工作以后,会不会因为没有经过本科4年的系统训练,在工作中因为由于功力不足,从而做不出后来那么多的科研成果呢?

在本科的学习中,我各科的成绩在班里都是名列前茅。尤其是与数学有关的各科,基本上都是满分。

当时,班里同学的年龄也是两极分化。我们几个年龄比较大的同学打的交道比较多,其中包括王彬、张文锦、冯存诚、王益中、姚陆明、童力等,他们和我的关系都比较好。

王彬同学在班里是比较有文采的,他在读本科期间就在“北京晚报”上发表了一些有关北京风俗和胡同方面的短文。他尽管是学经济学出身,但在经济学方面的造诣不高,最后还是转到了文学方面的工作。后来还当了“鲁迅文学院”的副院长。

王彬跟我同岁,而张文锦比我们还大一些。老张说他的脑袋受过伤,所以记忆力和理解力都比较差,各科成绩平平,会经常从我这寻求些帮助。无论是平时的作业,还是考试的时候,我都是有求必应、能帮就帮。

记得是统计学的期终考试,我大概只用了一半时间,就把所有的题都答好了。我看到坐在我侧前面的张文锦不时的回头向我递眼色。我当然心领神会。当时我坐在最后一排,把统计学试卷上的所有解题的主要过程和答案都抄到了另一张草稿纸上。我把这张草稿纸留在课桌上,走到前台把试卷交了。我刚走,就看到张文锦挪到我的位子上了。这一切坐在我前面的王彬看得一清二楚。

考试成绩下来了,我得了100分,张文锦得了95分,而王彬得了七十几分。知道成绩后,王彬当着我们几个人大发牢骚。说抄别人的卷子得了九十几分,我自己做的才得了七十几分,这是哪儿来的天理?他这通牢骚弄得我和老张也哭笑不得。

牢骚归牢骚,我们三人在读本科期间始终是十分要好的朋友。我曾两次约他们去搞农村社会调查。一次去的是广东,另一次去的是黑龙江。这两次社会调查都是“发展组”的项目。当时都是我找在国务院农村发展研究中心联络室的王岐山开的调研证明。他当时是那里的一个处长。

十

在我上大二时,我大儿子大为就出生了。

当时我妈在家已经带了两个孩子,一个是我大姐的闺女大方,她比我家大为大个四、五岁。另一个是我三姐的闺女小悦,她只比大为大一岁。这样,我除了上学、回家复习功课外,又多了一样帮我妈妈带孩子的任务。

上课时学习紧张,回家赶紧做作业,还要复习功课,并且要带孩子。一天到晚忙忙碌碌可想而知。尽管如此,我的学习成绩并没有因此而下降,各科都能保持在优等的水平。真可谓三十岁正当年呀。

在1980年代初,中国的经济改革正要起步。改什么、怎么改的问题非常突出。急需借鉴其他的社会主义国家改革的经验。正是这样,当时研究苏联、东欧问题的一些专家红极一时。例如人民大学苏东所的周新城老师和社科院苏东所的陆南泉老师等。

我在读本科时选修的外语是俄语,所以对苏联、东欧经济改革方面的问题也比较感兴趣。经常会看一些这方面的书藉和文章,并结合自己的心得体会写些习作,阐述苏联东欧改革的经验。其中有两篇在学校的学生报刊——《学校生活》的理论版上发表了出来。记得是王益中向我约的稿,他是我的同班同学,当时在这个小报当编辑。

我的文章发表后就有反馈。一天,劳经系的江北辰同学找到我和班里的另一位同学冯存城。说社会上现在有些经过上山下乡锻炼的知青,正在组织一个研究中国农村经济改革的小组,希望我们参加。经过江北辰的介绍,我们就参加了这个小组的活动。这个小组就是后来名声显赫的“中国农村发展问题研究组”即“发展组”的前身。

参加这个小组的活动后,我们知道,当时这个小组的具体领导人有两位,一位是社科院农经所的陈一咨,另一位是北大经济系的杨勋老师。后来我们也知道,这个小组得到了邓力群同志和杜润生同志的积极支持。

杨勋老师为这个小组的初期活动提供了许多便利条件。她不仅给大家办了北大图书馆的借书证,还提供了最初的小组活动的场所。最后在北大招待所租了房子,一位从贵州过来的孙方明同志开始全职在那里值班,从而使这个小组有了安身之处。

在1981年初的一天,这个小组在北大的一个小会议室,召开了成立会议。大约有三四十个小组成员参加了会议。这个会议由社科院农经所副所长王耕今同志主持,邓立群同志和杜润生同志都到会讲了话。这个成立会议开的很成功。

会后,整个发展组又分成了几个活动小组,包括理论历史组、现状组、方法组等。我和冯存城同学都是在校生,没有很多精力参与小组的活动,所以我们参加了由张木生负责的理论历史组。

我们小组当时主要的工作,就是编辑一本马、恩、列、斯论农业社会主义改造,旨在为下一阶段的农村改革提供理论基础。这样一批思想解放,在农村改革中冲锋陷阵的青年才俊,在改革初期最先想到的还是到马恩列斯那里去寻找理论武器,可见阶级斗争和路线斗争对人们的思想禁锢有多深。

在那个时期,我们从“马恩全集”、“列宁全集”及“斯大林全集”中查阅了大量的有关资料。把他们有关农业社会主义改造的论述分门别类、加以整理。工作量十分巨大。这些工作都要在课余时间完成。

最后,这本书被编辑成册后出版了,大约有15万字左右。那是几年以后的事情了。而我们从事这项工作并没有领取任何的报酬,可见当时投身于经济改革年轻人的忘我精神。不仅是我们这个理论历史小组的成员,整个发展组的所有成员都对当时的农村改革作出了许多贡献。

我们这届本科生是1978年初入学,1981年底毕业。本科毕业后,我又考入了中国社会科学院研究生院,攻读经济学硕士和博士学位。

回顾在读本科时这四年的学习历程,既紧张又充实、既学到了知识,又扩大了视野。

十一

2018年10月,首都经贸大学组织了七七级和七八级的返校日活动,以纪念高考恢复40周年。

纪念活动在位于丰台花乡的校本部进行。午餐后,学校又派车把我们送到我们原来上学的红庙校区。这是我在1982年初离校后的首次返校。

我看到,原北京经济学院的校园内后来又盖起了几栋楼,但我们班教室的那座教学楼依旧。

重新走入楼内,感觉十分陌生,甚至记不起我曾经来过这栋楼了。这可是我4年大学生活,几乎天天都要在这里走来走去的地方,怎么说忘就忘了呢?

一旦和老同学们走进原来的教室,坐在我们原来的座位上时,便顿时勾起了我40年前的尘封记忆。

正是在这间教室里,我受到了经济学的启蒙教育……

正是在这间教室里,我们就中国的经济改革书生意气,指点江山……

正是在这间教室里,我写了一些短小论文,并在《学校生活》小报上发表了出来,从而为我今后的笔耕做了铺垫……

正是在学习期间,我参与了中国农村经济发展问题研究组的活动,从而开启了我投身于农村改革大潮的风云际会。

我所就读的北京经济学院当时属地方院校,当地招生,就地分配。很多同学被分配到北京市各大机关,日后他们大多数在各市属机关中表现出色。

十二

不久前看到了一则由中国人民大学发布的周新城教授去世的消息。这让我回忆起了当年我报考周新城老师的研究生时的一段经历。

我认识周新城老师大约是在1980年前后。那时,我在北京经济学院政治经济系读三年级。周新城就职于中国人民大学苏联东欧研究所。

当时,中国的经济改革正要起步,非常需要借鉴其他社会主义国家的改革经验。那时研究苏联东欧经济问题的学者在我国经济改革初期十分活跃,引人注目。

而周新城老师正是这个研究领域的领军人物之一。

我在读本科时,选修的外语是俄语,所以对苏联、东欧国家经济改革的动向比较。那时,我经常能在刊物上看到他介绍苏联、东欧国家进行经济改革的经验及教训方面的文章。

我是在一次会议上认识的周老师。会后,就跟周老师建立起了联系。我会时不时地到人民大学去找周老师,或者到他家,或者在他办公室,向他请教有关苏联、东欧改革方面的问题。

周新城老师简历:

1934年12月28日出生,江苏省武进县人。

1955年—1962年在中国人民大学经济系读本科、研究生。

1962年毕业留校工作。先后在经济系、苏联东欧研究所任教师。

1979年聘为讲师,1983年聘为副教授,1984年经国务院特批,聘为教授。

1986年5月—1990年5月任中国人民大学研究生院副院长;

1990年5月—2000年10月经国家教委批准,任院长(副校级),兼任苏联东欧研究所所长。

2000年10月后任马克思主义学院教授。

2020年10月20日,逝世于北京。

周老师学识渊博,说起专业方面的知识,可以说是滔滔不绝,口才极佳。而且他为人热情、平易近人、亲切随和,从不摆老师的架子。周老师的学识及其人格魅力,给我留下了深刻的印象。

1981年我本科学习临近结束,计划继续深造。于是就报考了中国人民大学苏联东欧研究所周新城老师的研究生。

十三

记得当年考研要考三门课程。政治和外语是公共课,由全国统一试题、统一考试,而专业课则是由各招生单位自己出题考试。

两门公共课和一门专业课的成绩尽管不对考生公开,但总体感觉是,我的各科成绩都应当不错。

考试后,我找到周新城老师,向他打听录取情况。周老师告诉我,一共有5人报考他的研究生。本校的应届毕业生有三人,校外包括我在内共有两人。但他只有一个研究生的名额。周老师说,我在这5名考生中的成绩排名第二。还说,他正在向学校争取再增加一、二个名额。让我再等等他的消息。

几天后,周老师告诉我,他向学校提交的增加研究生名额的申请没有被批准。这样,我就失去了到人民大学苏联东欧研究所读研的可能性。

在我失望之余,周老师又向我提供了这样一条信息。他说,社科院农经所也有一位研究苏联问题的专家,早年是苏联的留学生,名叫刘文璞。他说,刘老师今年也在招硕士研究生,但报考的人都没有达到录取的标准。周老师说,如果我愿意,他可以为我推荐去社科院农经所读刘文璞的研究生。

周老师在得到了我肯定的答复后,立即提笔给刘文璞老师写了一封推荐信。这真是山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村!

十四

去社科院农经所那天,我除了拿着周新城老师的推荐信外,还带去了两篇我在大学小报上发表的、有关介绍苏联东欧经济改革的文章。我清楚地记得,其中一篇的题目是《苏、匈经济改革两种模式的简单比较》。

当时的农经所在月坛北小街甲2号办公。我先找到办公室打听刘老师在哪里。办公室值班人员告诉我,当天并不是农经所的坐班日,所以刘老师没有来上班,但他的家就在办公楼内。说你可以到他家去找他。

我按照办公室人员告诉我的方位,在楼道的拐角处找到了刘老师的家。

我敲门后,开门的就是刘老师本人。我看到那是一间不到10平米的房子,屋里铺了一张超大的床,这样所余的空间就很小了。除了刘老师外,我还看到了屋内的刘老师的爱人和两、三个不大的孩子。那间屋子看来是一间储藏室,好像没有窗户。这就是一位在1950年代留学苏联的、我国一手培养起来的、专家学者在1980年代初的居住条件。他们那一代人对社会的贡献,确实可以形容为:吃的是草,但挤出的是奶。

刘文璞老师简介:

1934年生于北京大兴县。

1955-1960年赴原苏联学习。毕业后到中国科学院经济研究所工作。

1978年中国社会科学院成立,转入农业经济研究所(后改为农村发展研究所)工作至今。

1978年后任助理研究员、副研究员、研究员。

1983年起担任硕士研究生导师。

1987年起担任博士研究生导师。

1982-1992年担任副所长。

1992-1998年任所党委书记兼副所长。

中国社会科学院第一、第二届学术委员会委员,兼任中国社会科学院贫困问题研究中心副主任、中国私营经济研究会常务理事、中国村社研究会理事、中国乡镇促进会副会长、以及中国社会科学院研究生院农业经济系主任等职。

当时,我和刘老师在楼道里进行了简单的沟通。刘老师看了周老师的推荐信,尤其是看了我从校报上剪下来的、我发表的那两篇文章后,显得非常高兴。对我说,你把这些材料留下,我们需要把你的考生档案从人民大学调过来,然后在下周三的所办公会上研究一下再做决定。

后面的事情好像进行得异常顺利。不久,我就接到了被中国社会科学院研究生院录取的正式通知。于是,我成为1981级全国首届招收的硕士研究生中的一员。

之前招收的研究生只称为研究生,毕业后授予研究生学历;而从1981级开始((入学时间为1982年初),所招收的研究生为硕士研究生,毕业后授予硕士学位。正是由于周新城老师的帮助,使我有幸在1982年成为总计为25,900人在读的硕士和博士研究生中的一员。

周新城老师是我考研之路上所遇到的贵人。

在研究生就读期间,以及毕业后留在社科院农经所工作后,我仍旧和周老师保持着联系,直到我1989年移居国外,从而开启了另一阶段人生的旅程。

2021年2月19日

本文由李庆曾先生赐稿并提供照片,感谢作者授权推送。

延伸阅读 点击打开

〇 韩石山:既贱且辱此一生.下篇

〇 韩石山:既贱且辱此一生.上篇

〇 蔡翔:下乡记事

〇 卢晓蓉:逃难

〇 资华筠:二姐如母

〇 叶笃庄:狱中记.下篇

〇 叶笃庄:狱中记.中篇

〇 叶笃庄:狱中记.上篇

守护民间记忆

Keep the Memories Alive

收稿邮箱

chings

识码本号

⇓点击查看最新阅读排行

![曾珍高中物理全套精讲视频,深入理解物理概念![百度网盘分享]](https://static.kouhao8.com/cunchu/cunchu7/2023-05-18/UpFile/defaultuploadfile/230430ml/213-1.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)

![[C语言] 尚学堂孙庆虎C语言视频 23讲视频教程](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/391d69fb13a251f277efa2c92d75b81c.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)

相关资源