佳作推荐|邹冰散文三题_语文阅读

发布于 2021-09-12 17:26 ,所属分类:散文阅读园地

三秦散文家散文新势力

【三秦散文家】

三秦散文家

《散文视野》杂志

选稿基地

本期专栏

佳作推荐

邹冰散文三题

· 目录·

· 自乐班里看秦腔

· 一叶知秋

· 那一夜的歌

邹冰,男,60年代生人,陕西乾县人,有过20年从军经历,甘肃作家协会会员,兰州军区《西北军事文学》杂志编辑,兰州军区话剧团编剧,2001年转业陕西省政府工作,退休之余,重拾写文章的爱好,有幸加入中国散文协会成为会员,在《解放军文艺》《人民文学》《青年作家》《人民日报》《散文》《散文选刊》发表小说散文若干,2020年《一个人的秦腔》荣获《中华散文》一等奖,出版散文集《特色》《雁塔物语》等。现居西安曲江新区。

(图片来自网络,致谢原作者)

流量为妃,我为王

三秦散文家,散文名家的家、散文作家的家。

流量时代,散文家不乏真诚,但更需虔诚:从心出发,虔诚的写我。流量为妃,我为王。

在王和妃的帝国里:

做人,上善若水,天人合一;

写文,上散若水,天我合一。

这里,是散文的家园,心灵的帝国。来,握屏筑巢,抵御浮躁,澄澈灵魂。期待心灵的核辐射,辐射三秦,辐射中国

——燕窝

投稿指南(点击进入)

往期回顾

(点击观览)

▲董信义:谁在民俗窑洞前伫立

▲吴利强:要识吴山非易事

▲韩惠民:其拒也坚,其罢也难——白居易之于“牛李党争”

▲王洁:不灭的信仰——观《重庆1949》有感

▲邹冰:沧海一粟——对关中平原小米的零散记忆

▲王志社:我与“三秦散文家”的故事

▲王铁军:散文三题

▲裴育民、阎纲、弋舟等|一碗羊肉泡馍引发的热议

▲吴兰兰:乡愁记忆

▲董信义:馥芳斋鼻烟壶——《袁家村笔记》选篇

▲王洁:八月来信

▲杜芳川:渭河,咸阳人的母亲河

▲解超:家庭焉能不讲理

▲韩惠民:且听乐天古楼吟

▲李永恩:绿水青山就是金山银山的现实诠释 ——《留住乡愁》读后

▲吕湘艳:亲情散文二题

▲李永恩:《丰碑——襄渝铁路建设纪实》 给我的三点思考

▲李进:台风烟花与德尔塔

▲史飞翔:我的家国情怀

▲杜芳川:遇见阎老

▲王志社:我打工的这三年

▲董信义:丢失的顶天寺

▲柳谋:说说我的耳朵那点事

▲秦健:又是五月麦子黄

▲姚明今:映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音——读陈益鹏评论文集有感

▲袁国燕:每一根羽毛,都带着深情

▲王晓群:石头(三篇)

▲王洁:一梦敦煌

▲2021年二季度刊文总览

▲2021年一季度刊文总览

▲2020年平台刊文总览

2021年

9月12日

长按上面ErWeiMa我们

投稿邮箱:309733944@qq.com

主编:yanwoxian123

编辑:cyp196310

[三秦散文家]微刊团队

主管:陕西省散文学会

顾问:陈长吟、周养俊、仵埂

主编:袁国燕(燕窝)

执行主编:陈益鹏(翼鹏)

副主编:马 婷、白玉稳

郭志梅、赵攀强、杨志勇

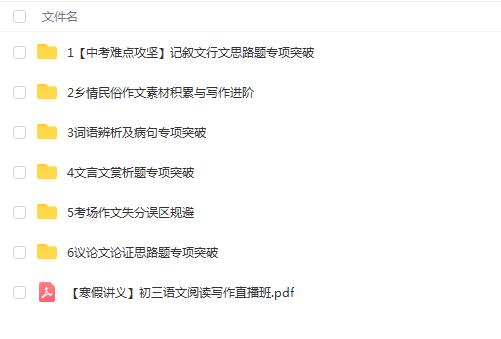

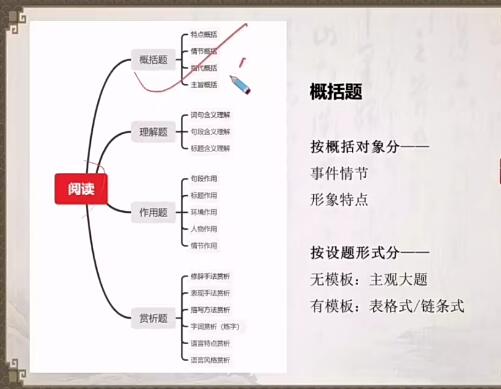

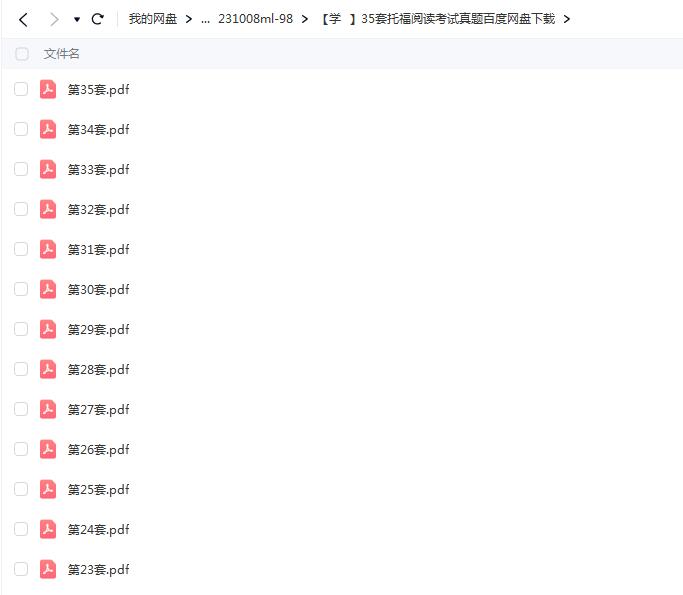

相关资源