世纪之骗中国新诗

发布于 2021-11-30 11:05 ,所属分类:散文阅读园地

所谓“新诗”,其实是20世纪中国文坛、诗坛之上的一场大骗局、大闹剧、大浩劫的主角。

将近100年来,它欺骗了一代又一代几乎所有中国诗歌爱好者,包括作者、读者以及评论者;它愚弄了人们的感情,浪费了他们无数宝贵的精力和时间,甚至青春与生命;它给中国文学事业的正常健康发展带来巨大的,不可估量的伤害与损失。

“新诗”的欺骗性具体体现在以下五个方面:

一、诗歌是独具民族特性的语言文字艺术形式。她的灵魂和精髓是本民族母语文字要素诸如形、声、韵、义以及语法的凝练与结晶,即各种或宽松或严密的“格律”。从这个意义上讲,诗歌是不可以翻译的,也是不能够翻译的。可以和能够翻译的只不过是诗歌的大致文意内容而已。

然而“中国新诗”的诞生,恰恰是来自于对外语诗歌(主要是欧美诗歌)的翻译、引进和模仿。所以按血缘关系论,它是一个名副其实的杂种和怪胎。

“新诗”除了“分行书写”之外,没有任何公认和共同遵守的规则限制。它不仅丝毫传递、表达不了外语诗歌原著的固有风貌美感,也从根本上背弃了中华诗歌最基本和最起码的传统民族形式。因此,这种非驴非马、不中不西的东西,实际上只是“分行书写的散文”,根本不能算作是“诗”。

二、“新诗”打着“白话文”、“文学革命”、“自由”的旗号,蛊惑了天真单纯的诗歌爱好者。

诗歌的语言是一种独特的,高度凝练和形象化的艺术专用语言。它虽形诸文字,但源头来自口语,而且始终保持着“吟唱”的功能。具体到传统中国诗歌,由于其基本成分是各种实词,很少或完全不使用虚词。所以,诗歌语言与其它纯书面的文学形式的语言有着本质区别。它既非文言,亦非白话。那种认为“旧诗体必然使用文言文”的观点,不仅是主观盲目的,也是荒谬错误的。

这方面的例子不胜枚举,如:“床前明月光”、“清泉石上流”、“朱门酒肉臭”、“大珠小珠落玉盘”、“红军不怕远征难”……谁能分清它们究竟是“文言”还是“白话”?!

且不说文言本身并没有完全死亡,即使中国诗歌语言中偶尔存在的文言成分,也是那些富有长久鲜活生命力的,至今仍然在现代汉语中保留使用的词汇,如:之、亦、尽、欲、焉……等等。

三、 “新诗”素以“易学”、“易作”、“通俗化”、“大众化”来标榜自己、称霸诗坛。

这些似乎是“新诗”的最基本优势,其实恰恰是它最致命的弱点和缺陷。也是理论上的一个误区。因为,任何艺术形式和艺术门类,其成就的高低无不与其难易的程度成正比——所谓“无限风光在险峰”、“诗穷而后工”说的就是这个道理。与诗歌艺术并列“三绝”的书法艺术和绘画艺术无人敢轻视,小说、散文能够写出水平绝非易事,即使踢球打弹、吹拉弹唱也还要经过严格、艰苦的专业训练,为什么惟独“作诗”例外呢?显然,这也正是“新诗非诗”本质的自我暴露。

实际上真正作出好诗,成为优秀的诗人,都是相当困难的,都必须具备特定的综合素质,并且付出艰辛的劳动,还要善于捕捉稍纵即逝的灵感。因此,古代诗人不仅感叹“吟安一个字,捻断数茎须”,“两句三年得,吟成双泪流”,甚至惊呼“诗有别才,非学能致也!”……的确都是甘苦经验之谈。

相反,像“新诗”那样,人人都可以轻而易举、不费吹灰之力地转瞬成为“诗人”,甚至出现什么“诗歌村”、“诗歌乡”……不过是对高雅艺术庸俗的亵渎和浅薄的嘲弄罢了。

四、诗坛的历史经验证明,以“新”、“旧”来划分诗体的方法,本身就是不科学的,荒谬的。而“新诗”却以“新”作为标榜和称霸的资本。并且假借权威、权力的干预,人为地给传统中国诗歌戴上“旧”的“帽子”,从而歧视、压制、排斥经过数千年实践锤炼的,人民群众喜闻乐见的民族形式。

五、实践又证明,许多起劲鼓吹“新诗”乃至“始作俑”者,其内心深处对“新诗”并无好感和真情。他们或是“言行不一”,始终大作特作“旧诗”;或是“始乱终弃”,从作“新诗”悄悄转变为作“旧诗”……如此“己所不欲反施于人”的行为,既是对艺术和他人不负责任的表现,也从反面显示了“新诗”的实际价值。

“自作孽,不可活”。“中国新诗”自身发展的历史清楚表明:它现在已经是众叛亲离,每况愈下,逐渐堕落向衰萎与死亡。

然而,遗憾的是,由于种种原因,这个简单的事实至今并没有为诗坛内外绝大多数人认识和接受。不仅如此,一部分人还在继续顽固地为行将入墓的“新诗”摇旗呐喊、涂脂抹粉、打气注水……

泱泱诗国,岂容杂种怪胎横行?!现在,是到了为“中国新诗”这个大骗子“秋后算账”、敲响丧钟的时候了。

原载2001年1期《山西文学》2001年4月15日《文论报》

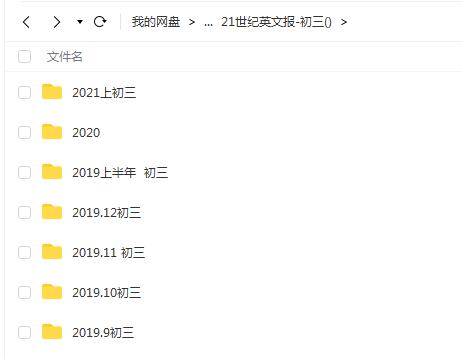

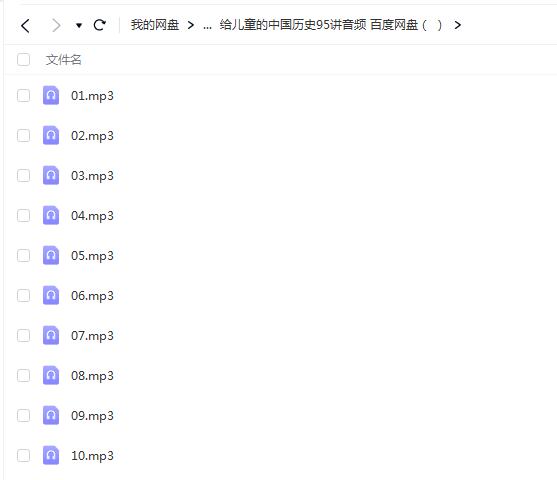

相关资源