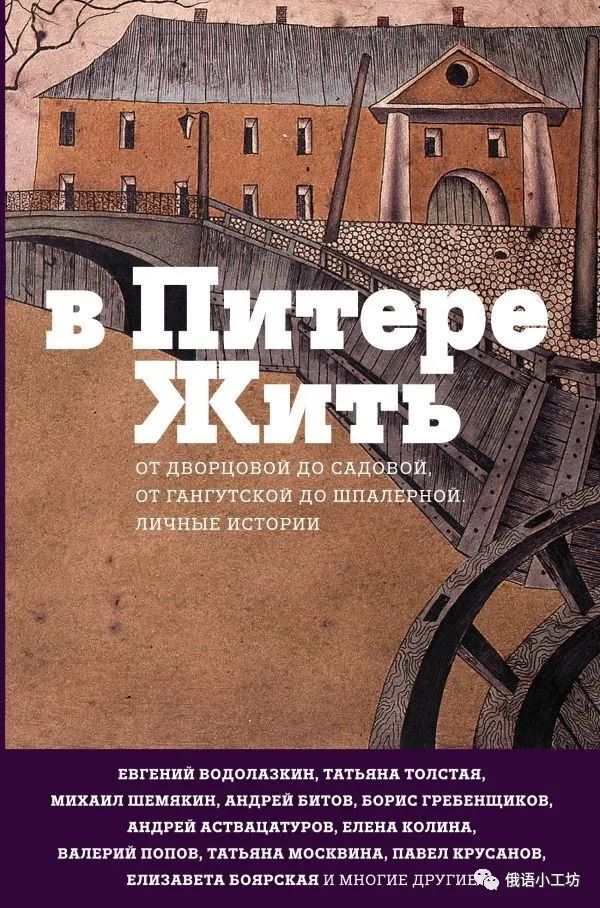

当代散文 | 文学与生活之间的日丹诺夫河街

发布于 2021-11-29 20:12 ,所属分类:散文阅读园地

文学与生活之间的日丹诺夫河街[1]

沃多拉兹金[2]

“日丹”意为——期待已久的孩子。“涅日丹”——自然是相反的意思(意外降临的孩子)[3]。这个词也用于形容男女关系。“日丹”这个名称源于姓氏“日丹诺夫”。这个姓氏能引起国内读者的强烈共鸣,因为很多人都记得他们是如何从以“日丹诺夫”命名的学校毕业或住在以“日丹诺夫”命名的街道上的。

很幸运,我是个例外:我和我的家人在日丹诺夫河街住了十几年,但是这条街的名字与“日丹诺夫”没有关系。准确地说,我们的“日丹诺夫”是伊万和尼古拉——日丹诺夫兄弟。他们是19世纪的“博学的大师”,经营着彼得格勒区的彼得罗夫斯基岛。他们在这座岛上生产桦木焦油、木醋液和蓝色染料。从北部流经该岛的河流被称为“日丹诺夫卡”,因此这条街被称为日丹诺夫街,名副其实。

我们住在日丹诺夫滨河街11号的一座斯大林风格的老式大楼里。这栋楼会让人联想到凯旋门。它建于1955年,是在当时两座木屋的原址上建成的。大楼的两部分由拱门连接,高耸的拱门下是繁忙的军官巷。要前往彼得罗夫斯基运动场(曾以列宁的名字命名)的军事航天学院的军官和学员经常走这条道。

我们的房子两面通透:从客厅的窗户可以俯瞰到横跨日丹诺夫卡河和彼得罗夫斯基运动场上的大桥,从卧室和厨房的窗户可以看到军官巷。关于军官巷,我重复一下,军人们沿着这条路,有序地向运动场前进。当我听到巷子里的鼓声时,就走近卧室窗前,看着他们走进运动场。第一排走到拱门下时,我又换到对面的窗户。看他们如何忽略震荡,忘我地在桥上迈步。与学校物理课本讲的不一样,这座桥上没有发生过任何事故。

泽尼特(足球队)球迷也走过这座桥。和我想象的一样,他们的步子杂乱无章,所以他们走过时我通常很平静。与训练有素的军人不同,球迷们大喊大叫,甚至进入院子…… 小便。为了阻止这些人,我的邻居把他的斗牛犬带了出去。善于标记领地的斗牛犬也蒙了:它从未见过如此多的标记。而泽尼特球迷们离他们的最终目标还有很远的距离。

与日丹诺夫河街大楼相关的,除了斗牛犬之外,鸟儿也能唤醒人们的记忆。其中有一只是邻居家的鹦鹉,我碰巧救了它。有一次,邻居敲我家的门,说她的鹦鹉飞进了壁橱和墙壁之间的缝隙,无法出来,找我帮忙。也许,在她的眼里,我是那个能拯救鹦鹉的人。我不喜欢鸟类,就算说到喜欢,那也是猫之类的(这里很明显,是猫,也可能是其他动物),但我无法拒绝我的邻居。按照开始的计划,柜子没有挪开,我只好顺着梯子爬了上去。在壁橱后面靠近地板的地方,我看到了小鹦鹉。它离得那么远,根本够不到它。所以,女主人不得不在衣柜(拆了衣柜)和鹦鹉之间做出选择。

为了救小鹦鹉,我要了一个拖把。我以为它会害怕并往缝隙深处钻,但我又没有其他办法。我试着把拖把的柄往下推,轻轻地把它伸向小鸟。令我惊讶的是,鹦鹉并没有来回不安,表现出害怕的样子。说时迟那时快(不知道这只鹦鹉是否会说话)它的两只爪子抓住了拖把柄,然后被带出来了。鹦鹉了解它的主人,它可能觉得主人做出的选择不一定对它有利。

日丹诺夫大街上的鸟儿经常飞过窗户,停在阳台上。因为这里靠近绿色的彼得罗夫斯基岛。有一天清晨,我被乌鸦的呱呱叫声惊醒。呱呱的叫声,即使是很小声,也很讨厌。唉,显然,这是一份礼物,是这个物种的特点:我有一个朋友(不是乌鸦)——无论她说什么,(像乌鸦一样)给人留下的不好印象久久不能散去。

我用枕头盖住头,想继续睡觉,但没有用:电话响了。我诅咒乌鸦的叫唤,毁了我的好梦,我接了电话。他们从街对面的房子里打来电话。原来,在我的阳台上有一只猫头鹰,它被愤怒的乌鸦们袭击了。“只要你把猫头鹰从阳台上弄下来,”他们在电话中承诺,“我们就可以自己带它走。”有些请求只有在你醒着时你才会同意的。我犹豫了一下,答应试一试。虽然我不知道怎么把猫头鹰从阳台上弄下来,但是我安慰自己,我不知道怎么救鹦鹉不也从橱柜后面把它救出来了嘛。我从沙发上取下一条毯子,走到阳台门边。

停在阳台上的猫头鹰打破了我所有关于猫头鹰的认知。我之前唯一接触过的一只猫头鹰是我女儿的一个玩具——手掌大小。我阳台上的猫头鹰(我系统地估计)比我女儿的毛绒猫还大。这只猫头鹰盲目地四处张望,不慌不忙地躲避着乌鸦。乌鸦们在它头顶飞过,都小心翼翼的,不敢碰它。我想着怎么把这么大的猫头鹰盖住,我小心翼翼地打开阳台的门。这次,没有像上次救鹦鹉那么幸运。没想到马上要救下它时,猫头鹰扇动着翅膀,在鸦阵的陪伴下,飞到了院子深处的某个地方。

日丹诺夫河街的房子里还飞进来过一只鸟,我在小说《索洛维耶夫和拉里昂诺夫》中讲过,所以不再重复。

我们这栋楼的豪华和壮观完全是外在的。不知什么原因,宫殿式的大楼里竟然没有电梯。房间之间的墙壁(也许专门的?)薄得几乎看不见,所以我不知不觉地就成了楼上人家争吵的见证人,更不用说我们邻居家里练习钢琴的忧郁声音了。也有一些奇怪的日子,一些事件不经意地融合在一起——军人晨练,晚上的足球,激烈的争吵,好像变成了“月光奏鸣曲”,而我呢,正在电脑上一排一排地打着学术文章(死亡的声音)。

后来,当我在小说中描述到一些上述内容时,其中一位评论者给我的评论是,一个身无分文的研究生(小说的主人公)不可能住在这样一座具有纪念意义的房子里。但是,首先,房子原来没有想象的那么大;其次,作为昨天的研究生,现在我已经安定下来了。一般来说,应该尽可能少地使用与俄罗斯现实无关的表达。我,一个初级研究员——在某种意义上说比研究生还糟糕——住在这栋楼里,我并没有怀疑我做不到这一点。虽然确实没有钱:研究古代俄罗斯文学并不能挣多少钱。但我还是努力赚钱。

兼职的想法是我的西方同事想出来的(学界团结一致)。他们不时派学生到我们这里来学习俄语,希望提高他们的俄语水平。我们他们安置在主卧,我们自己——和我的女儿三个人一起住在客卧。我和妻子轮流教我们的学生。每天两次课:早上,头脑清晰时,学语法,晚上学阅读和口语,还有发音。现在我们的语言在欧洲各地衍生,通过塔尼娅说话的语调,能明显感觉到她说话会时不时的出现俄语语调。也许,是思维 ——我们和学生们讨论了很多。

我记得,我们的第一批学生中有个叫凯瑟琳的法国女孩。我们和她一起阅读了一本写得很好且易于理解的俄语文选。其中一篇文章是阿列克谢·托尔斯泰的《艾丽塔》[4]的片段,写道,那些想飞往火星的人晚上7点被邀请到日丹诺夫大街11号。我小时候没有读过《艾丽塔》,简直不敢相信自己的耳朵:凯瑟琳把辅音柔化得很漂亮,再现了我居住的地址。

有些人对数字非常敏感。毫无疑问,这个人就是我的同班同学,他能通过口述写下暑期作业的参考文献,课后找老师确认。在课外阅读笔记本上记录维·伊万诺夫的小说《装甲列车14-69》时,他也来不及记下装甲列车的编号,因为他担心读错装甲列车的编号。这让我想起了一位女同学,我又问了一遍凯瑟琳门牌号。凯瑟琳已经明白这可能是某种巧合,于是又重复了地址:日丹诺夫河街11号。

这个门牌号下的旧木屋(如果只看当前建筑的左侧,就有两栋楼)并不引人注目。而工程师姆斯基斯拉夫·谢尔盖耶维奇·罗斯(《艾丽塔》中的人物)的工作室就是在这栋楼的院子里。据说其原型是这附近伏罗希洛夫第一航空技术员高等学校的教师尤泽福·多米尼科维奇·罗斯。与姆斯基斯拉夫·谢尔盖耶维奇不同,尤泽福·多米尼科维奇不在太空中。1937 年,他加入了内务人民委员会,可能从那里回来比从火星更难。他再也没有回来过。

必须要说一下的是,日丹诺夫河街上文学与生活的故事不只与这两位工程师有关。更真实的故事是《艾丽塔》的作者阿·托尔斯泰移民归来后住在3号楼里,那是当时舒适的楼,可以看到杜奇科夫桥。住在这里的还有费奥多尔·索洛古勃和他的妻子阿纳斯塔西亚·切波塔列夫斯卡雅,但杜奇科夫桥在他们的生活中扮演了不幸的角色。车尔尼雪夫斯基,纳博科夫《礼物》中的人物形象,俄罗斯文学奇怪作品之一的作者,在日丹诺夫河街7号住了大约一年。最后就是与上面提到的人物都有关——与河堤的名字相呼应的日丹诺夫。与车尔尼雪夫斯基一样,日丹诺夫没有写过小说,但他1946年发表的文章对文学进程产生了重大影响。

回到日丹诺夫河街11号,我注意到,除了航天器发射之外,还有一些小事,也许不足以震撼人心,但完全真实且值得一提。在上世纪九十年代,那个爆炸无数、因各种轰隆声不断的年代,我在我们的前门口发现了一个蛋糕。这个用精美丝带系着的物品放在窗台上,好像随时要爆炸。本来没有这条丝带,我路过也不会注意到它——你永远不知道圣彼得堡大楼的前门口有什么…… 蛋糕上的丝带在我看来是多余的,仿佛与即将到来的灾难形成对比。如果动心了,那就是糖果版的普莱施纳尔教授[5](《春天里的第17个瞬间》里的人物),他一副天真的样子,一看就会掉入陷阱。

我把耳朵贴在盒子上:没有听到盒子里滴答的声音。我想着,我给楼上两间公寓的居民打电话问问,是否是他们忘了拿窗户上的蛋糕。不,他们才没有忘记。对于一个住着一群酒鬼的公寓来说尤其如此(我也不知道为什么给他们打电话),他们只是难为情并且无力地笑着回应。有一件事让我无法把这一切从我的脑海里忽视,我坐在打字机前想: 我的妻子一两个小时之内就会回家。在打字机的年代没有手机,我不能打电话提醒她。严格地说,我又可以提醒她什么?跟她说有个蛋糕盒子?我只能下楼去接她,领着她绕过盒子走,如果盒子爆炸的话,我和它一起爆炸。因此我就一直在窗口盯着这个盒子,再说一遍,不知道什么时候它会爆炸。

我像那些日子贴在门口的传单所要求的那样,向警方报告了可疑物品。“我不知道,”我在电话中说,“蛋糕本身不是可疑的东西,但它放在门口似乎很……”我还没说完,就被告知不要靠近蛋糕。四分钟后,一辆专车驶进了阿列克谢·托尔斯泰笔下的院子里。从车里下来的人都穿着宇航服之类的衣服,这次事件再次与飞往火星的飞船联系起来。其中一个人伸出双臂将一根带有仪器的铁棍慢慢地靠近蛋糕。就这样过了一段时间(站在这里的人都露出紧张的表情),他说盒子里是点心。他感谢我的警惕,还问他和他的战友们是否可以吃这盒蛋糕。我毫不犹豫地给了他们。穿着宇航服的消防员在大庭广众之下取出了蛋糕。看着开走的汽车,我还是无法摆脱扎着丝带盒子会爆炸的感觉。牙齿咬进第一块会(爆炸)……不,蛋糕还没有爆炸他们就吃了。

日丹诺夫大街的生活总体上很平静。小河两岸静静地流淌。多年后,在与读者的一次会面之后,一位自称是地方志学家彼得罗夫的人找到了我。他给了我一本关于日丹诺夫河街的书,我从中学到了很多关于我曾经居住过的房子的知识。不用说,地方志学家彼得罗夫和我一样,有一部分生活是在日丹诺夫滨河街11号度过的。只是他是60年代住在那里,而我是 90年代住在那里。我怀疑当时给蛋糕找主人时,我打电话的那个户人家就是彼得罗夫家,当时他还没有成为地方志学家,应该还是个孩子。

以巴黎凯瑟琳来信中所说的故事来结束关于巧合的话题比较合适。这位巴黎大学的学生说,她所在的小组在俄语研讨会上阅读了《艾丽塔》。当小说的第一页指出飞往火星的地点时,凯瑟琳对她的同学说她曾住在这里。但是没有人反应,因为凯瑟琳的话被认为是一个非法语笑话。为了掩饰尴尬,老师说是的,因为她知道这个女孩真的去过圣彼得堡。“而且我就住在这个地址!”——凯瑟琳重复了一遍,她意识到她说的每一句话都会让同学们越来越无法理解。“对,他们住在...... —— 老师附和着, —— 最重要的是,大家别担心。”

说起来容易。不要担心,世界如此小。即使在一条小河街上,也有如此多的事件相互关联——文学与现实,如此多的人、地点和时间。一切都连接在一个链条中,一个环节拉动另一个环节。什么都不会消失。

[1] 本文选自散文集《栖居彼得堡》(2017),沃多拉兹金著,古文译。叶甫盖尼·沃多拉兹金,俄罗斯社会科学院“普希金之家”古代俄罗斯文学与文化研究员,当代著名作家,著有《拉夫尔》、《飞行员》、《索洛维约夫与拉里昂诺夫》、《岛的自白》等,曾获得俄罗斯文学“大书奖”、“雅斯亚·波良纳”等奖项。

[2]日丹诺夫河街位于俄罗斯圣彼得堡市彼得格勒区日丹诺夫卡河右岸,该大街以彼得格勒大道为起点,到日丹诺夫大街结束。

[3] “日丹”即俄语“ждать”,等待之意;“涅日丹”即俄语“неждать”,俄语标准语没有这种表达,应该是作者口头幽默的一种表达方式。

[4] 《艾丽塔》(Аэлита),阿列克谢·托尔斯泰科幻小说。

[5] 普列什聂尔教授(профессор Плейшнера),苏联电影《春天里的第17个瞬间》里的人物,主人公施季里茨的密探,被送往瑞士与联络员接头。但在瑞士自由的空气中普列什聂尔教授放松了的警惕,导致联络点被德国人占领。当普列什聂尔被逼进大楼时,他拿出已经不准备使用的毒针吞下并从楼上跳下,成为战争的牺牲者。这里作者想要强调的是在动荡年代不应该放松警惕,否则就会发生悲剧。

相关资源