Atrocity Altar 孔雀(四、五)

发布于 2021-09-08 12:29 ,所属分类:数学资料学习库

四

F镇是个风景秀丽的地方。一条清澈的小河淙淙地流过镇中;凋零的树叶散落在河水上,微风的呼吸使河水印出一道道叶片状的波纹。孔雀沿着河流寻找塞拉所提供的那个地址,到达目的地以后,多次按响门前的门铃,却无人回应。他再三确认地址符合,又问旁边的邻居阿德勒的家是否在此,邻居给了肯定的回答。他想时间尚早,或许阿德勒和他的家人还在外面,所以没有回应。到迷宫那里去看看,等夜色降临再来他家也不迟。孔雀查了查镇上的地图:城南为迷宫专设了一个公交车站。但他想多了解一下城中的路线,所以单独往南方走去;他打算到了远离镇中的时候再搭乘公交。

当他感到四周景色不再新鲜的时候,他就选择了一个车站,在那里等待着。车站里只有他一人。等待一会后,他听见猫的嚎叫声从一旁破旧的房屋后传来,原本以为只是些野猫乱叫而已,但越听,这声音越令他感到不安。他走到房屋的围墙后去查看,一幅阴暗的画面随即映入了他的眼帘:粗糙铺就的水泥道上,垃圾堆边,一个十来岁的女孩拎着一只猫的尾巴根,正狠狠地把它往地上摔。那些嚎叫声正是这只猫痛不欲生的求救。

女孩很快就察觉到了孔雀的注视,不自觉地松开了手。猫逃走了。女孩眼中的惊愕很快转化为了敌意:“你看什么?”

“猫叫得太响了。”孔雀面无表情地答道。

女孩居然从身后掏出一把美工刀来,“你要是告诉我妈,我就杀了你!”

“我也不知道你爸妈是谁。”

女孩跑开,很快逃出了孔雀的视野。

在车上时,孔雀被这个场景所缠绕,但在见到迷宫之后,他将很快把它抛至脑后。迷宫,如塞拉所述,像是一个巨大的圆形天坑,连接地面的入口旋转着接入迷宫的主体(这可能是后人修建的)。孔雀进入迷宫时,发现迷宫建筑透出一股幽蓝的颜色,即便内部修建了一些明亮的廊灯,也无法驱去这幽蓝色所赋予的沉静直至有些压抑的气氛。此外,迷宫建筑上常常突出一些奇异的难以描述的抽象形状。那些东西用途不明、形态粗犷,有时竟毫不遮掩地突兀地横在行人的面前;孔雀见到它们时诧异不已。他想起塞拉对自己说过,当他见到迷宫时,他将明白什么是“最深处”,可他在仔细观察这个入口廊道的这些形状后,也无法得出任何结论。他想或许是因为他初入迷宫,所以才未探清迷宫的构造。然而,不知为何,他感到有什么超出了他理解的事物蕴含在这迷宫中;这事物的概念悬在他的思维上方,他无法触及。他越是观察迷宫内的这些形状,这种不可言说的感觉就越是强烈。可是,那些强烈的感觉却无法具现为任何有意义的言语。他为迷宫所迷。他预感到:这不是一个通常意义上的以障碍物来阻碍前进的迷宫——这是一个思维的迷宫。

在迷宫中所修建的图书馆有两层。第一层摆放的是一些畅销书籍。在旅游的季节,会有不少游客来此一赏迷宫奇异的景观。当他们进入图书馆第一层时,往往会购走一些书籍,为镇上带来一些收入。第二层,与其说是图书馆,用书库这个词形容更为恰当。这里的书籍往往装饰相当朴素,一看标题就知,它们并非为寻常人所读。游客们在第二层见到这样的书架时,常常识相地回到第一层去;但也有不少好奇的年轻人在此逗留一会,翻阅少许后,才回到第一层。很少会有人留在第二层阅读。

孔雀也知道他无法阅读第二层的书籍,但使他在第二层停留的,不是那些书籍,而是第二层建筑的景象。第二层如第一层一样,展示着粗犷不减的抽象而奇异的形状;迷宫幽蓝的颜色更显沉郁了。其中某一些形状,孔雀觉得他在第一层是见过的,但不确定。总的看来,这一层多了一些更细微的雕刻,有的小些的花纹好似生长在大的形状上面。或许其中有什么规律,但孔雀无法得知。那种有什么东西悬在头顶上的感觉,以及相比之下自己的无知,此时已是更加明显了。他想起塞拉说迷宫建筑“严谨精确”,却无法得知这个词组的意义。他知道他应当能在汉斯·阿德勒那里问出答案,却仍被这种感受困扰不已。

他带着这种困扰的心情走出了迷宫,打算绕着它走上一圈。迷宫的南侧是一片葱郁的山林,这在他刚下车站时就已见到,并为此感到欣慰不已。再仔细一看,靠近树林的那一侧有一座小小的木屋,面对着迷宫。再往前走去时,他发现木屋那里站着一个清瘦的老人,正抱着胸对着迷宫沉思。

他连忙跑过去。那老人头发灰白、面貌冷峻——如果有什么词能形容一个典型的德国人的脸,那个词将会严丝合缝地与这老人的脸所贴合。孔雀离他只有十余米的距离的时候,他才注意到孔雀的到来。

“Guten Tag! Könnte ich fragen, ob Sie Hans Adler sind?”

老人放下胸前的双臂,“Ja, bin ich. 你可以和我讲中文。”

“那真是太好了。我正在找您。”孔雀喘着气说道。

“找我?为什么?”

“是塞拉让我来的,塞拉·柯恩。”

“他为什么让你来?”

孔雀想了一会才说:“您在解廖源所留下的谜题,对吧?源曾经告诉过塞拉,他在迷宫里为我留下了一件遗物。塞拉知道您在这里,所以派我来您这。”

汉斯怔了一会,突然想起什么:“啊,我知道这个事情了。源也其实向我说过你的事情。你叫什么?”

“我叫孔雀。”

汉斯点点头,“这就说得通了。我三年前来到这里,为了打开源的迷宫。我现在还没有到达底层。这件事,年轻人其实更好做;你来得正好。我在这里搭了一个屋子,为了方便迷宫研究。我恰好今天和伊索德——我的妻子——说了,我今天不回去,所以,我们可以花上一点时间讨论这个事情。你已经去过迷宫了?”

“是的,但我不明白它是什么。”

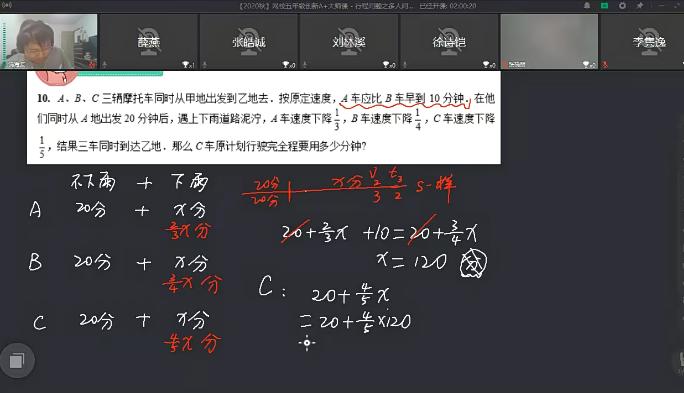

“你懂多少数学?”汉斯陡然问道。

“啊,只有最基础的线性代数,和微积分罢了。”

“你懂分析学吗?”

“只有非常粗略的外行的了解。”

“这个迷宫的构思,其实是简单的,只是具体解起来很复杂。但是,如果要懂得它的构思,你需要一点分析学的知识,这是最基本的。然后,为了解题,你可能需要懂得一些bifurcation theory,chaos theory,但在此之前你要学到ODE和PDE——也就是ordinary differential equations and partial differential equations。你不知道这些东西,但可以从头学起。”

孔雀点头。

“对不起,我差点忘了:你在这里是不是没有家?”

“是的。”

“我这里,没有空余的床位,……但是家里有一顶帐篷,你可不可以将就?”

“住在这里吗?那真是太好了!”孔雀兴奋地答道。

汉斯不明白孔雀为何这样高兴,但他也自然地笑了。

“别的事情,自然会解决的。你来我这吧,”汉斯将头转向木屋,“我先告诉你迷宫大致的构思。”

汉斯先向孔雀阐述了实数序列的概念。一个实数序列,可以认作是从自然数到实数的一个函数,但更形象地,可以认作一列无穷无尽的数字。粗略说来,如果一个序列中的数字最终在某一处聚集起来,可以认为它具有一个极限。这个极限,就是序列中的数字最终所要到达的地方。但,序列中的内容不仅限于实数;极限的概念也不一定要局限于序列之中。譬如说,如果有无穷的实数的集合以自然数为标号排成一列,对于其中所有的集合,它的前者都包含着它,那么这个无穷集合的交集,也可以认作它为某种意义上的极限。(实际上,序列极限的逻辑是包含在博雷尔集中的。)康托尔集就是一个绝佳的例子。——汉斯在纸上为孔雀画出康托尔集的示意图——如果有一线段,三分之,并删去中间的一段,那么自然是得到了两条线段。对于这两条线段中的每一条,也可以做同样的事:三分之,并删去中间一段。对于得到的四条线段,同样地处置,如此往复下去。在每一阶段,得到的线段只有有限条,然而,如果一个人能想象到这件事做了无穷次以后是什么样子的话——得到的“线段”将是无限条。之所以给“线段”一词打了引号,是因为最后得到的集合有着特异的属性:它的(豪斯多夫)维数是(ln 2)/(ln 3),约为0.631,所以并不包含任何的线段(这点从康托尔集原本的定义中也可看出)。从有限变为无限、从线段趋至点,都是“极限”常见的特征。廖源的迷宫,实际上也是如同康托尔集的构造:它是一个分形,每一层的结构以上一层为基础,通过某种特定的算法确认该层的结构。这些结构无限地细化下去,直至“极限”。

“啊,”孔雀不禁惊叹道,“那么,我明白为什么塞拉说源必须在‘最深处’了。因为所谓的最深处就是那个极限,而在那个极限的地方,空间的维数才会产生变化。在此之前,就算是在迷宫的底层,三维的空间都是不变的。”

“是这样的。”汉斯点头。

“塞拉之前对我说,我一见到迷宫就会知道它是怎么回事,但我直到你解释了才明白。”

“塞拉在数学上确实不爱解释事情。他或许觉得让他人自己去发现才更有意义。”

“既然他懂得迷宫的结构,为什么他自己没有去看源?”

“因为迷宫具体解起来太过复杂,他又不爱这样的题吧。这正是我要和你解释的事情。”

汉斯让孔雀和他一起去迷宫中层看看。他们进入图书馆以后,汉斯带孔雀到一扇隐秘的铁门前,上写着“闲杂人等禁止入内”。他拿出一把钥匙,打开铁门后,带着孔雀进入无人的迷宫更深处。他顺便说道:“为了来这里研究迷宫,我花了很大的劲才通过审核。我作为弗莱堡的emeritus都没有能说服他们……最后,还是告诉他们源的遗骸在这里,而我又提供了与源友谊的证据,才通过了审核。但这都是值得的。”

迷宫第三层及以下,就没有修建灯光了,空间也显得更局促。汉斯打开一支手电筒,照亮幽暗通蓝的空间。孔雀在灯光下看清第三层中雕刻的形状——在汉斯向他解释完迷宫的构思后,这些原本困扰着他的形状顿时有了意义。

“第三层也只是最表层的一层而已。我们要往下走,走到快中层的时候,你才会发现迷宫错综复杂的地方。但我在这里,也可以和你解释,为什么迷宫难解。我说迷宫的每一层由它的上一层经过固定的计算得出,这是不够准确的。其实每一层有一定的干扰因素在里面,这些混沌的因素使得每一层的构造,在某种意义上,都是随机的。只不过这些因素相比总体计算作用稍小些,所以解题仍有可能。但是,既然有混沌因素在,那么某一层至下一层的规律,就无法轻易推为下一层至下下一层的规律,因此,几乎从每一层至其下一层的规律都要再算过,虽然我们可以借用以往的经验和已有的规律。如果有生成迷宫的递归公式的话,那么情况会好得很多;最佳的解法就是解出迷宫的递归公式,从混沌之中找到规律。但以我在这里的经验来看,这个递归公式非常复杂,难以被探索到。”

他们已到达中层。这里一片漆黑,只有回头望去时,尚能看见一些深黑的蓝色。汉斯的手电筒分明还开着,却照不出一点光亮——不是因为手电筒失效,而是因为迷宫中的障碍已经完全地吸收了光线。

“中层是障碍最密集的地方——我的预测是底层可能反倒更好一些。在这里,按视觉或触觉行走已经行不通了。你必须知道每一层相应的函数,按着函数图像走才可以。你不知道这一层的函数图像是什么,所以我们就不必再前进了。我们回到地面去。”

汉斯在接下来的时间里为孔雀安排了一些学习的项目。按他所说,应该按照基础分析学、微分方程、动力系统与混沌理论的顺序学习下去。他自然可以为孔雀给出他所有已知的图像,但这只是授人以鱼。如果他这样做,那么孔雀即便见到那些图像,也不明白其中的含义,所以即便能通过迷宫中层的一些层级,也无法再前进一步。要在迷宫中前进下去,唯一的办法就是从头开始,在吸收完理论知识以后,一层层地推敲迷宫的形态。

孔雀按汉斯所指导的那样,一步步地学习下去;汉斯外表冷峻,但在解答实际问题时十分热心,而且他所选择的步骤,显然是从对数学宏观图景的了解以及多年的教学经验中得来的。孔雀在不到两周的时间内已粗略地读完一本分析学入门的教材,接下去就要考虑微分方程。原本,他是为进入迷宫深处而学习;但在了解到分析学的奥妙之后,这一动机的位置便逐渐退让给了他对数学的兴趣——最后变为热爱。他爱解题时在独自探索后豁然明朗的感觉,也爱前人发现的定理中深奥的图像和意义。并且,这两者是相辅相成的:定理的图像赋予他解题的灵感,解题时所悟的东西又为定理增添更多深刻的色彩。他又跑到镇中图书馆里借了几本基本代数学和拓扑学读起来。

孔雀的作息在这样的工作中固定下来。他平日就在迷宫南侧山林树荫的怀抱中入睡,只有下雨时才躲到帐篷里。天一亮,他在小溪边洗完脸以后就跑进木屋中读书。不知不觉之中,那些他原本以为离他十分遥远的定理已在持续不断的进步中被接近并理解了。每当他向他的计划望去时,不免觉得前方是一片未知;回头望去,他已确实是积累了惊人的进度了。

汉斯看他对于理论知识已有所理解,便让他试试自己探索迷宫中层。此时,孔雀看迷宫表层的那些几何形状时,已经完全没有原来那种困扰的感觉。相反,他感到每一个形状都有其自洽的意义,并且好似有着生命力——这些如花苞一般的雕刻将在接下去的所有层级中绽放出来,激起一片自我相似的涟漪,在迷宫深处刻下自己独特的印记。他通过表层的那些规律,已经能预测到一些中层所发生的事,所以中层前几层的路线对他而言已经不算太难。然而中层毕竟是一片黑暗,而且迷宫形态的复杂程度剧烈增加,所以很快他便遇到了阻碍。在他再也不能前进的时候,他返回地面,向汉斯报告自己的进度。

汉斯告诉他,他实际上已掌握了解开迷宫所需要的理论。这句话的潜在含义是,别的理论对于解题不太可能有太大帮助,虽然也不是绝对。之所以不明确指明这一点,是因为这句话会对新的探索造成一些负面影响;或者,如果从老人谦卑的态度来解读:可能这句话本来就是有误的。中层的困难使得纯粹的计算变得十分重要;此时,最棘手的是每个层级中函数的复杂。汉斯教给他推敲层级函数的一些技巧,然后告诉他自己可以在剩下的时间内慢慢思考。孔雀很快感受到理论与实际解题的差别,或者更准确地来说,学习与独自解决问题的差别。理论学习之所以让他感到快乐,是因为他跟随前人的步伐,踩着前人所铺就的路径。只要他足够认真,那么在一天以内有所进步是有保证的。然而,如果前方是一片黑暗,那么可能思考一整天都无法有任何实际结果,而最令人丧气的情况是思路枯竭。令人振奋的,不是自己已有的知识,而是自己能够作出的超越。贝拉·波罗巴什就曾说,恐怖的不是满筐的废纸,而是思考过后仍然空白的那张草稿——这句话本是指人不应畏惧错误,但在心理层面上,思路如泉涌的人即便写了满筐废纸,也会如受神赐般满足,而对着空白手足无措的人则是不幸的。这些事,孔雀在从前的操练中已经体会到了,因此他常在没有进展的时候去读别的一些理论。只不过很快他的注意力便从迷宫倾斜到了代数拓扑上面——他逐渐地为上同调理论所迷。他去问汉斯,代数拓扑是否有可能为解迷宫有所帮助,老人并没有回答“不可能”,只是在短暂的讶异之后问他为什么觉得代数拓扑可能与迷宫有关系。孔雀也是支吾着无法作答。汉斯随后谨慎地道明了自己的观点:在他的认识里,他还不知道代数拓扑与迷宫可能有什么联系。孔雀在这以后反思这件事:他在初次了解到调和级数发散与素数无限的紧密联系的时候,觉得数学的各个领域之间一定是互为贯通的;这话固然不假,但所谓贯通也不是从乐透彩球中随机抽出两个互相匹配。领域之间的联结是在对客体的内涵外延有了深入了解之后才能作出的成果:如果一个人认为两者有深刻的联系,那么他必须自己去证明它。不过,这些领悟不应当成为吓退人们追求那些极致的美丽的理由。希尔伯特说过,数学科学是不可分割的一个整体,一个其活力取决于其内在联结的一个有机体;随着它的扩展,它的内在联结之有机只会越发清楚。怀揣着这样的意念和与之相对应的梦想并为其耕耘的人,最后定将成为打破未知的黑暗的先锋,为世人展现出想象的美丽。从狄利克雷等差数列定理中运用表示论和复分析的证明所引发的朗兰兹纲领,到艾胡德·赫鲁晓夫斯基使用逻辑学中稳定论原理写出莫德尔-朗猜想函数域版本的一个证明,莫不如是。Wir müssen wissen, wir werden wissen!

工作进展中自然会遇到困难,有些困难持续数日,令他烦恼不堪。但一在约定时间与汉斯交谈了这些困难以后,他会感到轻松许多,因为老人对于这些困难都是理解的,并且会提供相应的一些对策。这样交流下来,他对汉斯亲切与崇敬并存的感情日益增加。他们有时也会谈及关于塞拉和源的一些事情。

“源说自己是工程师,但其实用魔术师这样的词语更为恰当。他的造物,应当说是他的想象的实现。”汉斯有一天闲聊时这样提到,“这常常让我想起另一件事。他对德语文学很感兴趣,常说他想实现《浮士德》或《荒原狼》之中梦幻的场景;他还对我说过,在他心目中,德语是最为幻美的语言。”

“他想必是为了领略德语文学的灵魂,去学德语了。”孔雀答道,“因为无论是哪种语言的文学,被翻译时总会产生意义的损失;只有在原作的语言中才能感受到其完好的灵魂。”

“他的确是这样说过的。”汉斯点点头,“我本人对于德语文学倒是没有十分深入地研究过;不过有些人认为,数学也是文学的一种。以前我读过希尔伯特的一些文章,以及康托尔的著作。这些文章总是充满了大量的哲学说理,好像写的不是数学,而是哲学……我想这或许也是属于那时候的一种特色。从这些文章看来,源说德语是最有想象力的语言,确是有些道理。虽然,我也并不是认为某种语言可以比其它的语言更有优越的地位,尤其是对自己的母语……”

“——但,每种语言在其运用的顶峰上,会凸显其文化特色最为优异的那一面。”孔雀接口道,“好比是来自不同国家的最优秀的人,必然有着不同的性格,即便每个人的优异是相似的。这也是为什么译文会冲淡原文的个性:每一种语言总有它所擅长表达的一面和不擅长的地方,翻译往往得以目标语言所不擅长的一面表现原语言所擅长的,所以不得不承受以短击长的代价。不知你是否读过一些汉语文学译为英语或德语的版本,尤其是一些文言书籍。这些翻译在目标语言中读起来常是出奇地平淡,但这是以综合语的个性表达分析语的个性所蒙受的损失。”

“啊,你道出了我作为一个来客所不能说出的话。”汉斯笑道,“在我以往寥寥数次接触中,我确实有这样一种感受。不过,后来我就发现,在原文中,它们读起来也有相当的特色。我想就是精简。”

“精简,是一个方面。确实,汉语常常用一两字便可将意义表达完全(文言更是如此),而在西方语言中,这些东西必须要逐字翻译出来,不免打乱原文中的节奏感。其实这件事在从西方语言到中文的翻译中也会发生,然而,这个翻译方向的独特之处在于,汉语有缩略的倾向(这并不是指通常的口语化),而用语的色彩往往隐藏在它们的缩略之中,譬如说一句话在缩减几字以后会产生原本所没有的严正的气概,但此种缩略转换到西方语言中便常常显得过于平淡了——因为修饰已被略去。在我的心目里,汉语独一无二的特色便是那种刚正不阿的气概;实际上这甚至可以说是一个优秀的中国人身上必然具备着的性格。……”

孔雀正说着,突然听到背后有人走动的声音。他一转身,发现竟是那个虐猫的女孩。女孩呆在原地不知所措。

“是你?”孔雀嚷道,“我这几天一直觉得有人盯着我,原来是你?”

“啊,我刚好想起来我得回家了。”汉斯看了看手表说道,“明天我把Jänich的那本《Topology》带给你。然后下周同一时间再见面。”

五 插曲:塞拉·柯恩学生时期的一段经历

下午接近傍晚时分,塞拉·柯恩疲惫地走出讲堂,和他同道的还有廖源、汉斯·阿德勒、阿涅什·霍凯、以及乔治·帕帕查扎基斯。他不知道后两人之间是什么关系,只知道他们同来自匈牙利,并常用马扎尔语聊天。他刚刚在讲堂内作完一场关于拓扑孤子的演讲,对象就是他的这些同学们。演讲是物理系内的一门功课,由一位教授所安排。虽然他的兴趣已不在物理中,但他仍用心准备了这次演讲,并出于自己的兴趣爱好,阐述了一些拓扑孤子与微分几何之间的联系。教授得体地赞赏了他这一扩展的安排,但似乎并不十分热衷。塞拉作完这次演讲以后,和往常一样感到十分疲乏;他现在没有主动聊天的兴趣。然而阿涅什,这个胖乎乎的戴着眼镜的女孩,却主动向他挑起了话头;这令他感到些许诧异,因为阿涅什以前从未找他搭过话。

“塞拉!你今天说的关于纤维丛的那些事,我很感兴趣。可不可以再展开讲讲?”

塞拉没有想到阿涅什对于他说的微分几何的事有兴趣,甚为惊喜,似乎自己也不感到疲累了:“好啊!我之前提到,纤维丛在生活中也可以见到,并不是纯粹的理论玩具。一把牙刷也可以被认作是一个纤维丛:底座上面长有彼此相似的刷毛。一个纤维丛,就是一个底座,其每一点都粘上某一‘纤维’的几何物体。最常见最平凡的例子就是两个几何物体的直积——如果S是某个几何物体,比如说一条直线,T是另一个物体,比如说一个圆,那么它们的直积S×T就是一个空心圆柱。如果用纤维丛的角度来看待,就相当于一个人在圆的每一点上粘了一条直线,这些直线粘在一起组合为一个圆柱。可是,如果纤维丛仅仅只是直积而已,那这个概念还能有什么意义呢?迈克尔·阿提亚就说过,一个理论必须要有一个简单而且非平凡的例子作支撑,这两者缺一不可。纤维丛相比于直积,其非平凡的地方就是——它的每一局部看起来都像是一个直积,但全局却不一定如此!比如说,我们拿一条纸带,按平常那样粘起来的话会得到圆柱,但如果我们扭一下纸带再粘起来,那么得到的就会是莫比乌斯环。莫比乌斯环从局部看来,与一个圆柱差不多,可是它与真正的圆柱是不同胚的。从纤维丛的角度看来的话,就是在圆的每一点粘上直线的时候,粘连的手法与圆柱比有所扭曲,所以得到了不同的结果。——”

乔治也在一旁听着,此时用懒洋洋的不屑一顾的语调打断了他的话,“你说的这些东西,都是理论性的,实际上搞物理最终不还是要搞那些微积分、傅里叶变换、拉格朗日量,这些我们平常见的东西。你这些数学上的东西,又用不到实际操作中。”

塞拉回应道:“其实,就如我在今天的演讲中所说的那样,人们早已发现霍普夫纤维丛与狄拉克磁单极有密切的联系,而另一种纤维丛也与瞬子密不可分——”

乔治再次打断了他的话:“你还没有进入真正的研究呢。你要是真的去搞研究的话,就会发现事情不是那么简单了。我早就预料到了,做研究,主意是最不值钱的,拿数学理论去套物理现象,也是不值钱的。我这几天跟他们那几个博士生在聊天,他们都是这么说……”

“你可闭嘴吧!”阿涅什对他怒喝一声;乔治颇为识相地退到一边去了。阿涅什又转向塞拉,眼中洋溢着好奇与期盼,脸上好似散发着光芒;她微笑着对他说:“你在演讲里说的纤维丛与磁单极的关系,我好像有点明白。我觉得它非常奇妙,一定是统合物理现象的未来!你还知道它与别的物理现象有什么联系吗?”

“唔……好像与某种量子反常现象有所联系,不过我也不是很清楚。我知道的就这么多了。”

“那么你以后打算做物理研究吗?是不是打算做关于拓扑孤子的研究?”

“啊。其实,我的兴趣已经转向数学了。”

阿涅什仍是十分好奇:“数学!那真是太好了。你想做什么方向的研究呢?”

他们一行人此时已经走到了旋转门前。出于某种微妙的默契,在塞拉与阿涅什在门前停下脚步的时候,其余三个人也同样停留在了建筑内。乔治在一旁显然是在等待着阿涅什;汉斯与源也在聊着彼此的事情,他们的注意力在自己的谈话上,不一定注意到了塞拉与阿涅什的停留,却也是作了同样的决定。

塞拉想了一会,开始说道:“我现在决心要去做逻辑学;我对它有着特别的期待。我可能会说到一些不方便解释的术语,请你不要在意。”阿涅什点了点头,“对于一个图灵机而言,它所能计算的函数是有限的。具体说来,它所能计算的关系的一阶逻辑表达式最简形式中不能有任何无界量词(这里的量词就是指存在量词和全称量词)。最著名的例子,就是不存在能够解决图灵机停机问题的图灵机。但,我们的确可以在理论上定义一个‘预言机’,这个假想中的预言机可以回答图灵机的停机问题——它就好像古希腊的神谕,能在人们的请求下道出人们自己无法预见的事。不过,预言机也同样无法解答预言机的停机问题。——在逻辑学中,还有另一个值得注意的方面,那就是可数量化与不可数量化的区别。我们通常所知的计算理论,其实只有可数量化。在博雷尔集——一个与算术阶级有着紧密联系的概念——的定义中,交集与并集(也就是全称量词与存在量词!)只能是可数的;如果允许不可数的交集或并集,博雷尔集的概念就被瓦解了。类似地,贝尔纲定理也只能处理可数并集的情况……这些事,归根结底是因为计算的逻辑局限于可数以内。那么,我们能否规划出一种不可数的计算逻辑?这种计算逻辑将会看到可数计算逻辑中的所有事,就像我一开始所讲的预言机之于一般图灵机那样!虽然它肯定不能回答关于它自身的问题,但却能预测到在可数计算逻辑之内存在的那些定理——说不定黎曼猜想就可以被它预测到呢?!——况且,我知道这种计算逻辑并不是不可能的,因为现在确实有人在做关于无限计算的研究,所以计算的确是可以超出有限、因而超越可数无限的。”

阿涅什耐心地听着塞拉说完他的想法。她或许并不完全理解一些数学术语,但却始终保持着如孩子般天真期盼的神情。

“听起来真是太奇妙了!你打算将来去哪里实现你的想法?”

“这个,我还在计划着。”塞拉不好意思地笑笑,然后问道,“你呢?你感兴趣的方向是什么?”

阿涅什的眼中顿时绽放出异样的光彩。“宇宙暴胀,这是我的最爱!”

“宇宙暴胀?”塞拉自然是知道这个词,但并不了解细节。

“是的!宇宙暴胀理论可以解决大爆炸宇宙学中的两大谜题:视界问题和平坦性问题;它也能解决宇宙中观测不到磁单极的问题。视界问题是指宇宙奇怪的同质均匀性和各向同性。如果一个气球胀开,里面的气体需要一定的相互作用才能分布均匀。然而,在宇宙的情景中,因为信息最多只能在光速传播,宇宙中大部分区域之间是无法交流的。可是,人们目前观测到的是所有区域的物理性质,包括物质密度和微波背景辐射,都非常相似,就好像这些区域间有所交流一样。第二个问题是平坦性问题。宇宙的曲度是由它的密度所决定的,临界密度指的就是宇宙曲度为0时——也就是宇宙平坦时的密度。人们观测到的非常奇怪的一点是,现在的宇宙非常平坦,而这——通过计算可以得知——又暗示着早期宇宙非常、非常、非常”——阿涅什说到激动之处,头不禁随着三个“非常”抑扬顿挫地微微摇摆起来——“平坦,因为那时的宇宙密度与临界密度相差的比率只有十的负六十次方!这实在是太奇怪了,无法用单纯的巧合一词来解释!宇宙暴胀理论就是为了解决这些谜题而诞生的。它认为,在宇宙早期一段时间中,宇宙的膨胀是一直在加速的。这个猜想能够解决上面的两个问题,不过它的地位还没有完全稳固。最重要的一点就是,产生宇宙暴胀的机制到底是什么,为什么它只出现在宇宙早期的一段时间中,而不是一直持续着?这个机制要与量子场论结合起来,所以有人猜想了暴胀子标量场的存在。那么这个暴胀子场到底是什么?这就是我想要知道的东西。”

塞拉对于宇宙暴胀理论并不很了解,所以在她说这些时,只是有些木讷地看着她。她说完以后,塞拉的反应同样颇为木讷:“那么……这就是你的方向?”(塞拉在以后想起这件事时常常自责自己没能给出更好的回复。)

“是呀。”阿涅什快乐地答道。

“那你一定要成功啊。”塞拉终于说出了一句像样的话。

“一定会的。请你也一定答应我,要实现自己的想法。”

“一定。”

时间已经不早了,汉斯和源已有动身的样子。塞拉一向门外迈出步去,五个人就又走在同道上了。就在他抬头望去时,他看见了一幅将永远刻在他记忆中、并在他生命的时时刻刻都陪伴着他的景象。远处的天边,不知是出于何种原因,现出紫罗兰与淡红相渐变的一种色调,静谧地怀抱着落日的余晖,并悄然在渐暗的蓝天中散去。他从未见过这样的天际——这种难以言表的美丽。这一天际就像神赐的预示一般震慑了他,使他感到一阵恍惚;他不自觉地呆立在那里,不知是为这般景象所攫获,还是为了接受它暗含的神谕的恩赐。恍然间,他觉得天上似乎下起了点点细雪,但他回了回神,发现并没有下雪的痕迹。他的同学还在聊天,不过他在陷入着迷状态的这一段时间内没有听见他们在说什么。他赶紧迈起脚步追上他们。

源在谈论自己切换质子与中子的一个想法。汉斯笑他的想法总是那么梦幻,不知道有没有实现的可能。“有的。”源坚定地回答道,“质子与中子之间不过是差了一个夸克,而且还是上夸克与下夸克的区别。如果能想到办法改变它们的弱同位旋和其它一些参数的话……就可以。”

“你们圣诞节会回家吗?”阿涅什突然问道。

“会!”汉斯回答道,“不过那时我的笔记就要遭殃了。我的妹妹一盯上我的笔记就跟个小怪物似的;她跟我的笔记本有仇!笔记越多她越是兴奋,就像这样:‘哇——!哇——!’”汉斯表演出夸张的小女孩撕笔记的动作;一行人纷纷开怀大笑。

“我现在还没有决定好要不要回家。”乔治一边笑一边喃喃地说道。

“我的话,就不回去了,”塞拉说,“我还是留在这学习一会。”

阿涅什点了点头。“我的妈妈这几天生病了,我圣诞节回去的时候,她一定会很高兴。我的弟弟也是个小怪物,而且很黏我。我回去的时候要为他们两个带些礼物,不过还没有想好该带什么。”

“你妈妈病得严重吗?”汉斯关切地问。

“没有很严重,你们不用担心。”阿涅什微笑着答道,“这事我也是从爸爸那里才知道的……”

“我愿她早日康复。你们一定能过一个温馨的圣诞。”

“谢谢你。”

塞拉发觉源还没有说话,便走到他身旁,问道:“源,你呢?”

这个低着头沉思着的青年没有回答塞拉本意中的问题,而是平静地说了这样一句话:“我感到自己沉浸在无与伦比的幸福之中。”

塞拉听了这个回答,轻声道:“是呀。我也是这么想的。”

====后记====

第四章中所述的一些数学现象都是真实的。第五章中关于物理的部分是真实的,关于数学的部分有真有假。

估计停写一段时间。

相关资源