在“突厥—回鹘”文化史中,喀喇汗王朝的统治时期被誉为“黄金时代”。伴随着伊斯兰教文学院、学校和图书馆的拔地而起,汗国的语言文学、数学、历史、哲学、艺术、逻辑学、医学、天文学、音乐等学科,都有了更深层次的发展。

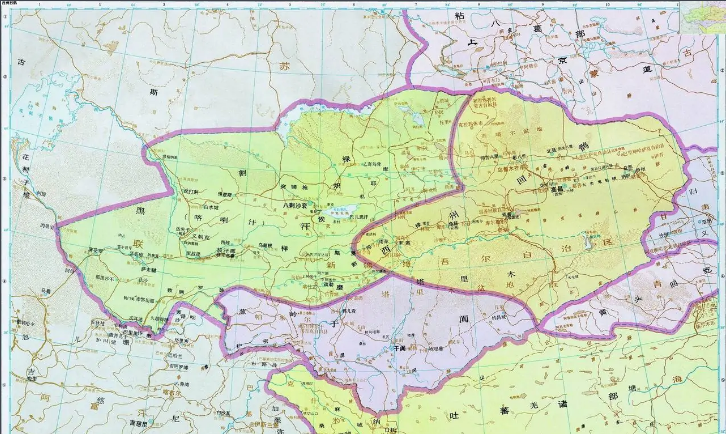

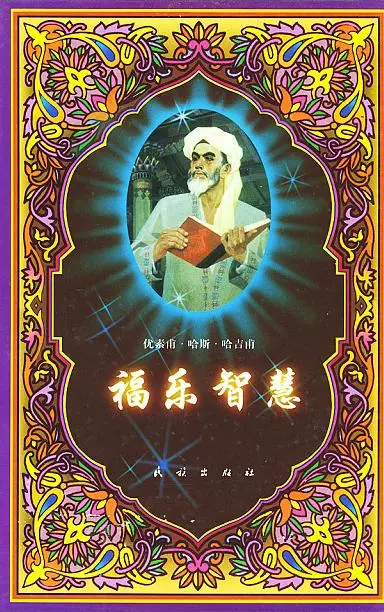

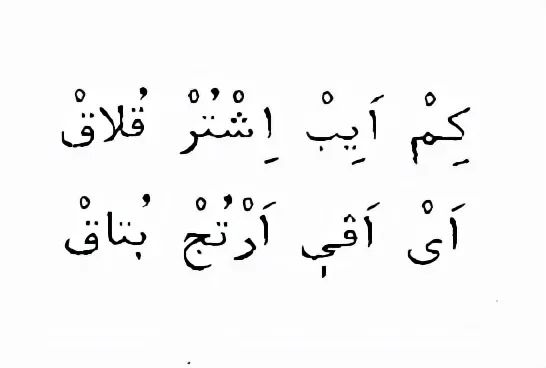

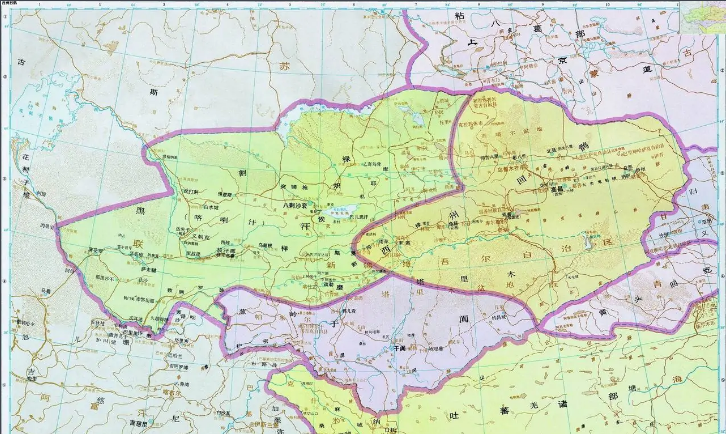

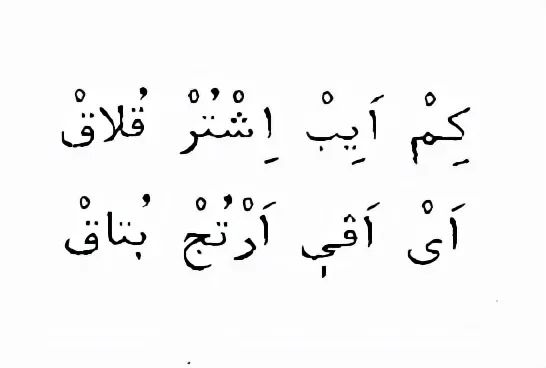

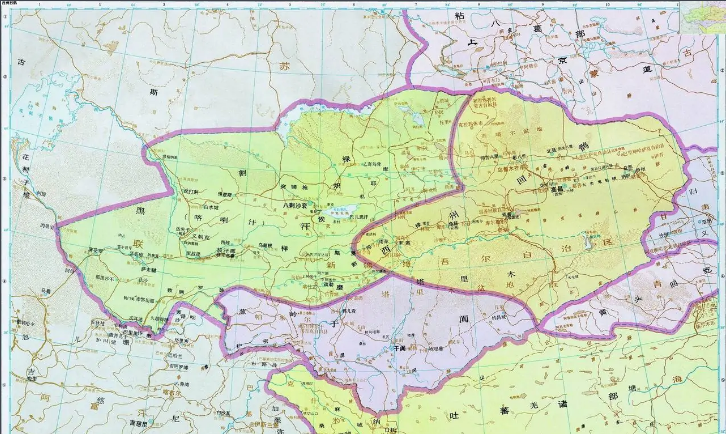

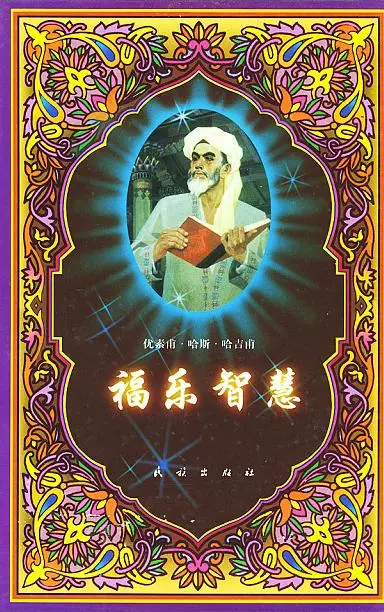

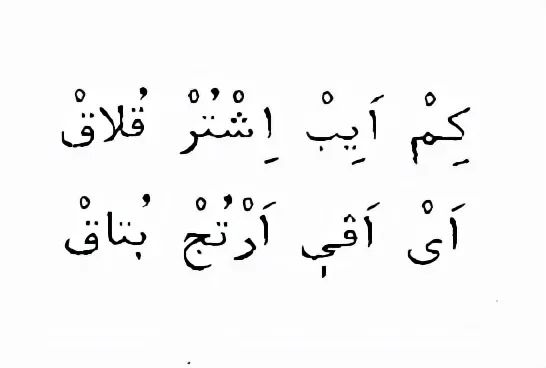

喀喇汗王朝和高昌(西州)回鹘,都是原回鹘汗国的分支得益于得天独厚的地缘优势,东西方风格迥异的文化在这里发生了激烈的碰撞。在相对宽松的创作环境下,大批文学著作横空出世,如优素甫·哈斯·哈吉甫撰写的《福乐智慧》、阿合买提·玉格乃克撰写的《真理的入门》、麻赫默德·喀什噶里撰写的《突厥语大词典》等,“喀喇汗朝人创造的文化体系,成为了近代维吾尔文化传统的发端”。以成书于1069—1070年的《福乐智慧》为例,内容涵盖了政治、哲学、道德、历史、地理、数学、医学、军事等诸多领域,堪称古代维吾尔民族的大百科全书。其中,与军事相关的篇章内容,不仅反映了喀喇汗王朝独特的战争观、用兵理论和军事伦理观,也有助于我们对古代维吾尔文化有更为全面的认识。

历史上的回鹘汗国(744—840),是继匈奴、柔然、突厥之后,第四个主宰大漠南北的游牧奴隶制政权,在我国乃至整个亚洲历史上,都占据着重要地位。

学界普遍认为,回鹘发祥于隋朝(581—618)时期,其首领世袭瀚海都督一职。突厥崛起后,回鹘人被迫迁徙至唐朝境内,被安置于河西甘州、凉州(今甘肃张掖、武威及内蒙古阿拉善部分地区)地区一带,与契苾(铁勒部一支)、浑、思结三部一起,统编为“赤水军四部”。因回鹘部势力最大,因此其首领兼任“赤水军使”。727年,凉州都督王君㚟(chuo)因为私怨,诬告赤水军四部谋反。玄宗旋即将瀚海都督承宗等4人流放至岭南,赤水军四部陷入危机。在生死存亡时刻,回鹘诸部一致推举与承宗同族的瀚海司马护输为首领,在729年起兵袭杀王君㚟后,并逃回祖居之地,即漠北的鄂尔浑河(史料中的“嗢(wa)昆之野”)一带,与留守当地的回鹘部众汇为一体,共同过着“逐水草而居”的游牧生活。

鄂尔浑河,蒙古国最长的河流,发源于后杭爱省的杭爱山脉出于生存需要,回鹘人的战争观有着很强的功利性,即以武力劫掠财富为主导,并不会把主要精力放在攻城略地上面。对此,《福乐智慧》写道:“圣明的君主从何处谋求财富?哪儿有兵马/哪儿就有金银”,“若要得天下,须有兵马。若要养兵马,又须金银”,“两件东西是社稷的支柱,一是纯金/一是刀枪”。

这种“逐利”战争观的另一面,无疑是强调“对内封赏”。《福乐智慧》写道:“英雄啊,愿你掳掠而又馈赠”,“(首领)要慷慨大度,馈人以衣食。匮乏时,再去战场上找寻”。换言之,如果士兵在战争结束后没能尝到足够的“甜头”,军队首领一定会被“问责”。肃宗至德二年(757)四月,屡次被安史叛军所败的唐朝,不得不再次向回鹘借兵求援。同年九月,回鹘叶护太子率领四千精骑入唐。为了尽快收复“两都”(长安和洛阳),双方约定“克城(洛阳和长安)之日,土地、士庶归唐;金帛、子女,皆归回鹘”。

九月底,回鹘与唐朝联军顺利收复了长安。按照约定,回鹘本该入城劫掠,但作为“兵马大元帅”的李俶(即唐代宗)亲拜于叶护大子马前恳请:“今始得西京,若邃俘掠,则东京之人,皆为贼固守,不可复取矣。愿(希望)至东京乃如约”。见李俶态度诚恳,叶护太子作出了重大让步,没有让军队进行大规模劫掠。在回鹘军队的支持,唐军于十月顺利收复洛阳。此时,唐朝不得不兑现承诺,允许回鹘纵兵劫掠。不过,在收到城中百姓们主动筹集的“罗锦万匹”后,回鹘马上终止了劫掠行为。客观地说,叶护太子的言行无疑是“仁义”的。但在回鹘人看来,无论是“每年输绢二万匹”的酬谢还是“罗锦万匹”,均与“(两都)金帛子女,皆归回鹘”的约定相去甚远。因此,在叶护太子归国不久,就被自己的弟弟移地健(即牟羽可汗)陷害致死。

不过话说回来,包括回鹘在内的所有游牧民族,对外作战的本质都是单纯地“逐利”。换言之,正是在这种战争观的影响下,他们能得以在冷兵器时代做到“全民皆兵”,具备“为个人与组织谋利的能力”,用发展的眼光看,这是“自然选择”的必然结果。

喀喇汗王朝建立后,汗国上下经历着由游牧文明向定居文明过渡的“转型之痛”。局势的持续不稳定,让统治阶层对“治国”有了全新的认识。同样,在《福乐智慧》中,也能真切地感受到作者认知的变化:

“打江山要靠手中的刀枪,靠文治才能安民兴邦”,“武功可以把江山开创,文治方可使国家兴旺”,“血染战刀能使国君夺得社稷,挥毫濡墨能使国库金银充溢”。坦诚说,这种“文武并进”的治国理念,与儒家文化中“以武为植,以文为种,武为表,文为里”的观点,有着异曲同工之妙。

同样,尽管汗国的军事体制有着比较浓重的部族兵色彩,但随着时间的推移,逐步走向了军政分离之路。比如《福乐智慧》中的“理想国”,实际上就是一种在“明君”治理下,“智者”、“贤臣”、“武将”三者相互协调的体制:国君的事业须选贤与能,国君啊,这些人可分三种:一是贤明的哲人智囊(团);二是书吏,把圣谕传扬(下来);三是勇猛威武的虎将,靠他们对付敌寇豺狼。

有趣的是,在《福乐智慧》的字里行间,似乎还表露出了“依法治国”的思想痕迹。坦诚说,这种思想和儒家文化中的“君为臣纲”理念,存在着不小的差异:“制法者啊,要制订良法,制订了酷法,作法自毙”,“法度健全,国内大治,社稷巩固,君王欢欣”,“暴政似火,能焚毁一切,良法似水,使万物滋生”。得益于得天独厚的地缘优势优势,一直以游牧为生的回鹘统治阶层,并没有在“阵痛期”表现出激烈的“排异反应”。伴随着国家局势的稳定和多元文化的大力发展,最终在这片土地上,孕育出了富有特色的畏吾儿文化。

在阿拉伯语中,“木卡姆”有“规范、聚会”等意;在现代维吾尔语中,“木卡姆”主要意思为“古典音乐”

作者优素甫·哈斯·哈吉甫认为,军队是否拥有强大战力,首先与将领的个人品质有着至关重要的作用。在第二十八篇“贤明论将领应具备的条件”中,他提出了将领必备的五大品质:在今天看来,《福乐智慧》中的比喻,与《孙子兵法》提到的“将者,智,信,仁,勇,严也”,可谓高度一致。

关于“智”,作者强调:“将领应是英勇的铮铮铁汉,应是颇有阅历的堂堂儿男”,“将领应机警,是人间英才,切不可漫不经心,遭人暗算”,“在战争中要足智多谋,用计谋能把狮子抓到手中”。与“智”相比,《福乐智慧》显然更看重“勇”。客观地说,这与回鹘人的游牧属性,有着一定关联:“战争中不需要胆小之人,胆小鬼如同女人一样”,“胆小之人会毁了军队,军队毁了,壮士也会遭殃”,“战斗中需要勇敢、强敌骑驰来应急奔向疆场”。关于“仁”,他认为“做将领应该谦恭、和蔼”:“对好人施,多多益善,使他们喜欢,不受苦辛”,“自由的人是恩德的仆从,你要广施恩德,行事公正做人就要有(做)人的品性,人情的根基由此而定”。

关于“严”,他要求“对恶人要威严,使其震慑,对好人要温和,使其欢欣”:“将领还须懂得执行法纪,治军断不可没有纪律”,“执行法纪,才能统一号令,号令统一,才能克敌制胜,军队倘若涣散而群龙无首,君主啊,它必会毁坏殆尽”,对恶人需要威严和法纪,对好人需要倍加尊敬”。关于“信”,它主张“要说真话,要言而有信”:“讲人情、守信用、慷慨之人,必定会报答他人衣食之恩”,“要说真话,要言而有信,贵人食言,就会失去民心”。同时,他还强调将领“应具有慷慨好施的品德”:“带兵将领须慷慨大度,天下的英才齐集他身边”,“他将一切财富分配给将士,广交朋友,多结弟兄”,“要用战刀去实现一切愿望,所获皆分赠,使名声传扬”。

坦诚地说,喀喇汗王朝军队的法制体系并不完善。既缺乏专门的立法机构,更没有明确的法律条文,一直都是将“自古以来”的习惯法,作为军队的道德约束规范。不过,考虑到汗国自带的“游牧属性”,这种军队习惯法在一定程度上密切了军事行动与社会其他活动的协调和统一。

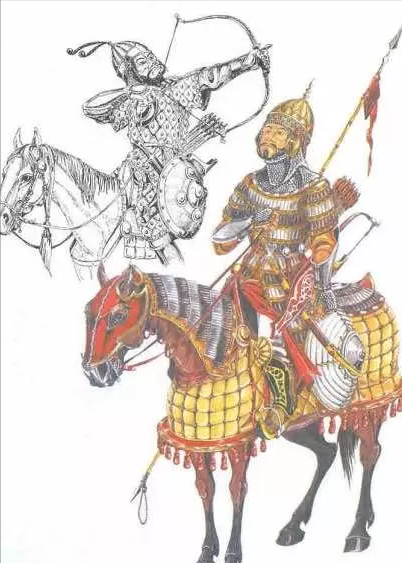

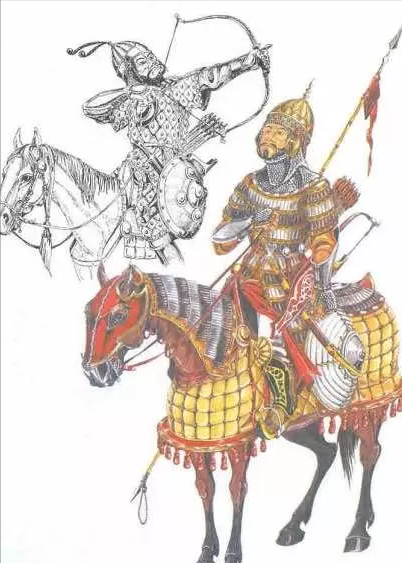

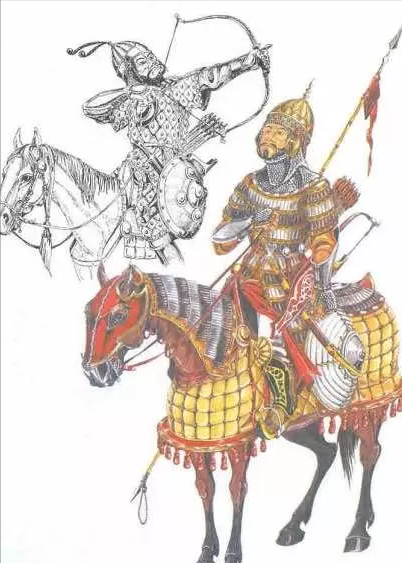

喀喇汗王朝军队,主要是步兵和骑兵,武器和护具大有为铁制,作战方式基本以密集队形进行集团肉搏的正面冲突。从《福乐智慧》中,我们还可以一窥其极具鲜明地域与民族特色的作战原则和技战术。

《福乐智慧》指出,两军作战,数量不见得“越多越好”。“兵不在多,而贵于精,武器也精良,才能相称”,“严明的军队以少胜多,人多的军队反不能取胜”。《福乐智慧》认为,形势有利时要强势进攻或肆意进犯,形势不利时应该立刻撤退,“见好就收”。“倘若两军对垒,我寡敌众,莫急于应战,要另找途径”“要麻痹敌人,发动夜攻,夜晚谁知你的兵员是寡是众”。在情况极端不利的情况下,主动向对手“诈降”也未尝不可。“倘若你的力量不足以取胜,要派使节,寻求妥协的可能。要口头上妥协,保存自己,莫要急躁,切不可轻举妄动”由此可见,尽管喀喇汗王朝已经进入了农业文化时代,但依然继承着回鹘传统的作战方式,即以游击为主,并使用一定的军事谋略。

考虑到西域由草原、沙漠和绿洲组成的特殊地理环境,《福乐智慧》认为,军队的屯兵宿营,应该以简略实用为主:“军营要扎在牢靠的地方,将士不可远离,必须集中。要带领先头部队靠近敌兵, 选择水草丰美之地安营扎寨”。《福乐智慧》主张,军队应该重视武装侦察行动,将领应该合理运用侦查所获的情报,对麾下不对进行有针对性的部署:“选派前锋和探马作为耳目,远察敌情”,“努力从敌方抓来舌头,从舌头口里获悉敌人军情”,“莫让敌人抓去‘舌头’......更莫让敌人得悉自己的军情”。《福乐智慧》强调,作战要速战速决,反对持久作战,并认为“穷寇莫追”:“战争拖得过久,敌人会变得聪明”,“莫失良机,要像烈火般扑向敌人,拖延会招致失败,你应脚下生风”,“敌人逃走,莫追得太远,穷追会狠狠吃一顿皮鞭”。作者认为,“追得太远”会招致对方的拼死反抗,进而对己不利。绝境能激发士兵们的非凡潜力,甚至会扭转战局,反败为胜。

在《福乐智慧》,关于后勤保障的描写较少,只提及军队要为将士们供给必备的刀枪、战马、征衣,“(保证)馕、盐和食物必须丰盈”,但没有涉及粮草和战车等问题。坦诚说,西域独特的自然地理环境,一定程度上制约了大集团作战出现的可能性。因此,军队“不重视”后勤,也就可以理解了。在《福乐智慧》中,重点强调了要医治被俘伤者、妥善安置已方阵亡者家属等一些符合现代战争人道主义精神的做法:“对于伤员要加以治疗看护,对被俘的将士,要营救他脱险”,“对于阵亡者,要提高其地位,对于他们的子女,要抚恤安慰”。

总的来说,伴随着喀喇汗王朝社会结构的巨大变迁,人们的生产和生活方式、价值观以及社会文化,都发生了全面且深刻的变化。

在塔里木盆地南部的绿洲地带,涌现出了一大批新兴的农村和城镇,社会生产力水平也达到了新的高度。随着时间的推移,作为“外来户”的回鹘人,其部落群体意识逐步减弱,取而代之是国家意识和统一意识,原有的血缘关系逐步让位于阶级关系。在新的文化体系下,喀喇汗王朝的战争观也发生了变化。从“劫掠如风”到“莫要去攫取他人的财产”,就是个典型的例子。这种转变,意味着汗国的统治阶级,已经将对外作战的目标从攻城略地“转化”为“占领城池”和“做占领地的主人“,这既是社会文明进步的标志,也是国家“封建化”的发展趋势。

还有一点值得注意,回鹘的尚武文化与伊斯兰文化的有机结合,使喀喇汗王朝拥有着极具特点的“扩张型战争观”。回鹘时期尚武、强悍的军事扩张观念得到了充分保留,如《福乐智慧》中“少女的喜庆在花烛洞房,男儿的喜庆在疆场之上”等诗句,就是对游牧民族“尚武精神”的极大推崇。“在《福乐智慧》中,充满着浓郁“伊斯兰风格”的诗句比比皆是,如全书第一篇的篇名为“对真主的赞颂”,该篇的第一句为“我以真主的名义写出我的语言,是我主养育了一切,创造了一切”。

因此,描述对外战争和战争观的诗句,同样具有很强的宗教色彩:“用你的将士粉碎异教之敌,纯洁你的心灵,求真主助力。要屯集重兵,发动圣战,圣战中捐躯虽死犹生。焚毁其家园,捣毁其佛像,废墟上把教坊、清真寺建成。掳掠其子女,做你的奴婢,缴获其财物,使宝库充盈。要推行教典,为穆斯林开路,如此你才有赫赫威名”。坦诚说,这种“扩张型”的战争观,对新疆近千年的民族史、宗教史、文化史发展,均产生了深远的影响。拓展阅读:

读书笔记:西域人民为什么大多信仰伊斯兰教?

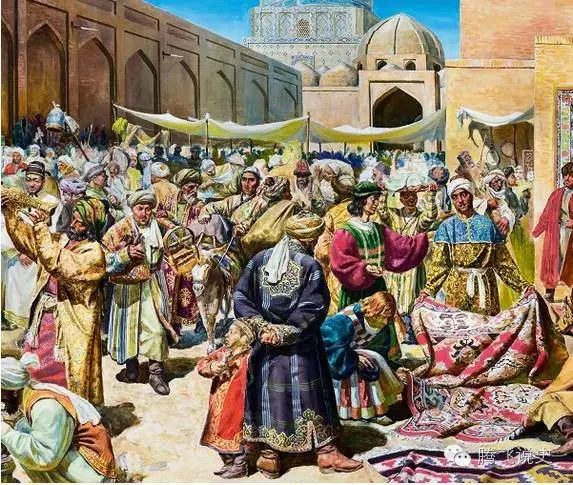

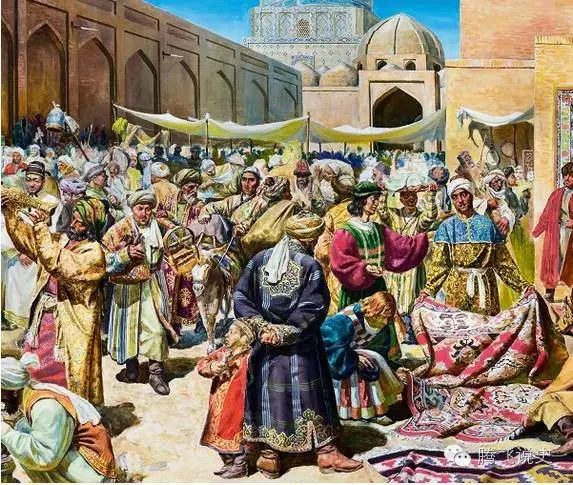

文章临近尾声,简单说说西域独特的“丝路商旅模式战争观”。喀喇汗王朝处在丝绸之路的要冲,当地的商旅文化比较发达,各民族借助这一得天独厚的地缘优势,通过迁徙、贸易和战争等方式,不断汲取着异域文化的精髓。因此,《福乐智慧》将君主与大臣之间的关系,比喻为“商贩和货主”。“臣仆与国君的关系,就如同商贩和货主的关系。货主为商贩提供物品,商贩将物品在世上流通。随着岁月流逝积累利息,然后当面分成,各获其利”。在这种“利益共享”的战争观影响下,西域各民族的视野更为宽阔,可以接纳和包容来自中亚、西亚、欧洲等各地的各种文化。伴随着文化交流范围的扩大,让当地原本封闭单一的文化,逐渐演变为具有多元特点的开放型文化。这种海纳百川、兼容并包的文化特质,在东西方文化交流中起了重要的桥梁作用,使这些古老文化相互交融,最终缔造了西域近现代文明的雏形。

拓展阅读:

什么是“回回”:明朝来华传教士笔下的回回人

名词释义:什么是“满洲”?

一文概述:辽朝与西域各国的恩怨情仇

理性分析:为什么高丽要在明朝和北元之间“来回摇摆”?

相关资源