新书发布 || 田耀东散文集《野蔷薇花开》出版发行

发布于 2021-11-12 10:02 ,所属分类:散文阅读园地

点击上方“启东市作协”,即可订阅gongzhong号

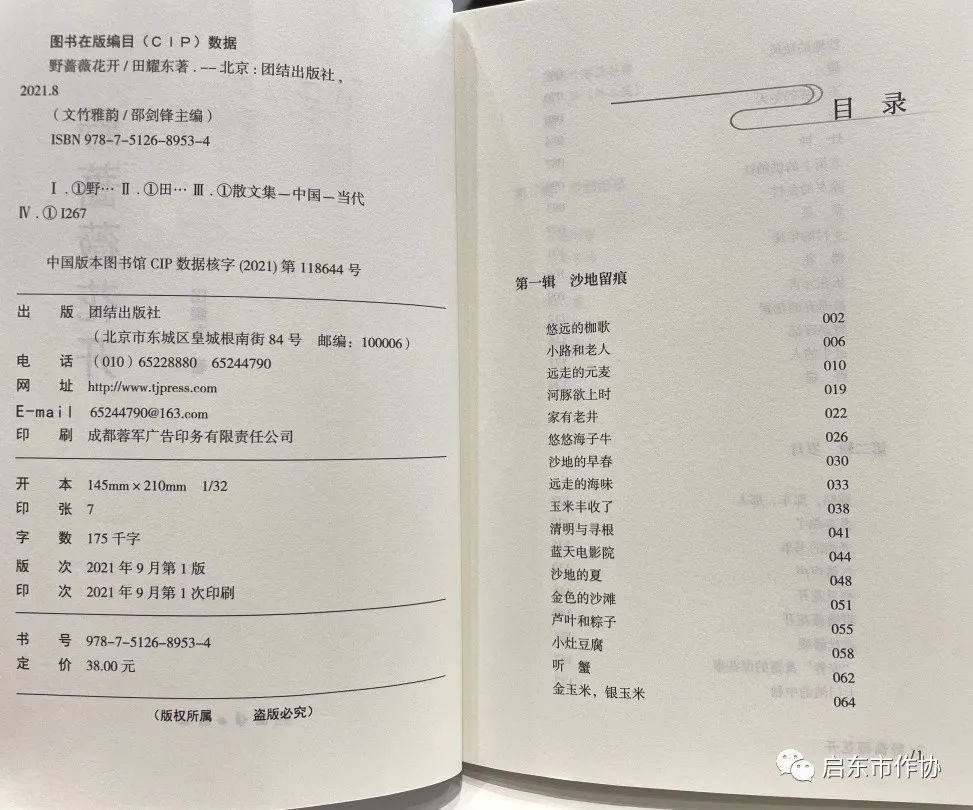

散文集《野蔷薇花开》

作者:田耀东

田耀东,1952年生。启东市海复镇人。1966年辍学,当过知青、农民、手艺人、供销职工、下岗经商人。2018年开始写作,2019年起多次在省内刊、市报征文比赛中获奖,已发表作品十多万字。

近日,田耀东老师的散文集《野蔷薇花开》由团结出版社正式出版发行。

作者说:

从出生到白头,我没有离开过家乡启东。岁月和劳作的路边,开满了蒲公英和野蔷薇。它们年年开放又年年谢去,我只是俯身捡拾几朵落花、几片黄叶,记下它们的瞬间点滴,便成了这本集子。

因为是野花野草,粗疏和率直随处可见。五十篇文字,皆是不修边幅,就像农家乐里的腌齑豆瓣汤、咸瓜炒毛豆和玉米粞饭。

从豪华酒家踱进农家小肆,如有似曾相识之感,或者也能博尔一笑,就是记录者的幸运和慰藉了。

散文集《野蔷薇花开》

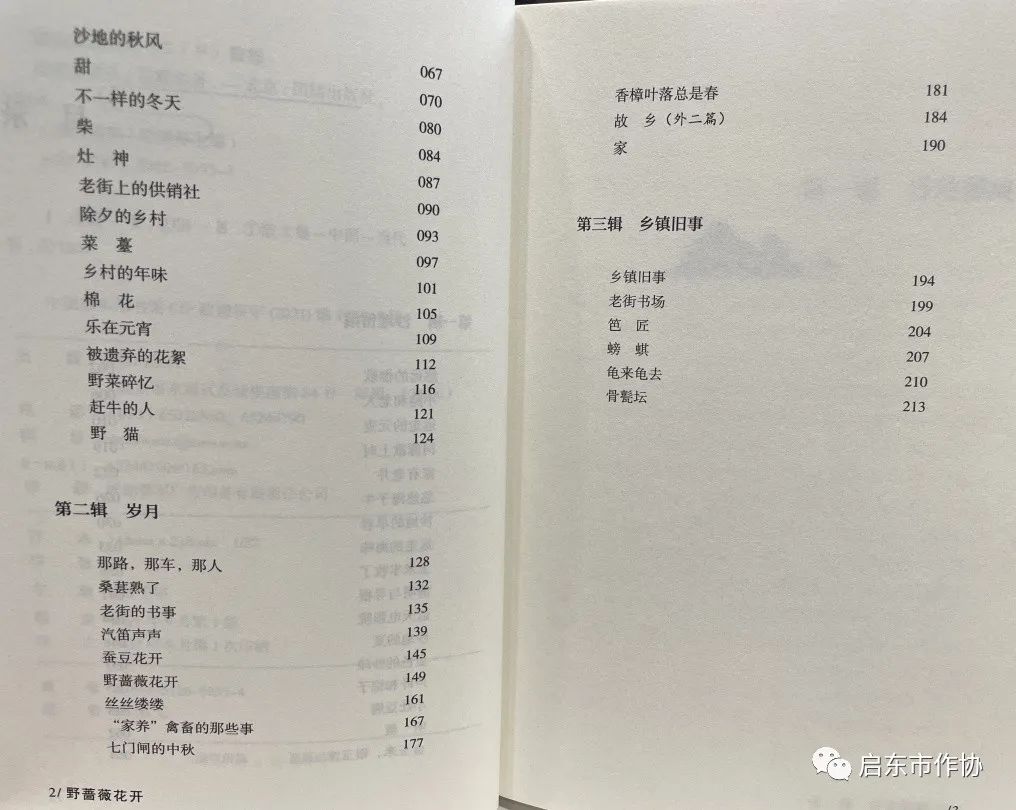

目录

野蔷薇花开(节选)

作者:田耀东

大约从小出生在海边吧,对住在山里的外婆就格外的亲切。

外婆,除了皱纹就是一身枯皮。头发没一根黑的,牙齿没几颗全的。硕大的骨架上装着两只粽子一样的小脚,走路却并不摇晃。虽然我从出生到九岁还是第一次见她,又是独自一人从几百公里外的海边来到她身边,但我一进门,外婆就知道我是她的外孙,一把将我拉到怀里。她已抱不动我了,但并不妨碍她就那样抱着我,很久不放手。我觉得她身上有妈妈的味道,她也吻我,在我身上找她女儿的味道。我低着头研究她的小脚,她用手抚摸我的青皮、我的耳朵、我的脖颈,两滴温热的眼泪就落在我面颊上了。

已经是午后三点了,舅母却还在忙。等她从厨房里出来,手里就已端着一张饼。饼像锅一样大,放在锅架上,就像锅的壳。金黄的菜油滋滋地冒着热气,一层细细的红糖在菜油的热气中慢慢融化,香气弥漫了这座一百多年的老屋。

舅母细心地替我掰下最脆的一块,又一块一块地分给我的表兄妹们。她自己不吃,外婆也不吃,就看着我们吃。家里也许就这么些面粉,我是真的馋,也怪那饼真的香,居然就吃了。表姐妹和我相差一两岁,也馋,也就吃了。两个表哥一人掰一块分给外婆和舅母,外婆和舅母还是不吃,最后仍是两个表哥吃了。至今觉得,那张锅形饼是我这辈子吃过的最好的饼。几十年内我曾经无数次地模仿,特地买了菜油,买了那样的红糖,终不能如愿。我想,也只有舅母才能摊得那么好,而且一定要我在九岁时。时过境迁,我想要的感觉不会再有了。

舅母娇小玲珑,戴着很厚的眼镜。我一直认为舅母认得很多字,但舅舅说她连自己的名字都不会写,我总认为舅舅骗我。不认字会摊那么好的饼吗?肯定不会,所以我至今不信。舅舅一回家,就和舅母躲在他们的房间说悄悄话,我也不懂他们怎么有那么多的话。舅母一不小心就满眶泪水,但舅舅哄她两三句就笑了。她一哭,舅舅就垂手低首像个小孩,不停地赔不是,也不管到底是谁的不是,反正舅母是笑了。

舅舅是国营扬州锅厂的供销科长,身材魁梧得像一座高山,戴着阔边的墨镜,衬衫很白,裤脚的缝笔直,抱起他的外甥就像拎起一只小鸡。他说,他在厂里赶回来就是想抱一抱我。他带回来的鸡肉、牛肉罐头是我第一次尝到的。他在家门口三人才能合抱的银杏树下打太极拳,并执意要教我。两个一大一小的人就在树底下比划,我竟然学会了平生的第一套。他开心地表扬外甥像他,表哥表姐妹们就在旁边笑着。然后两个表哥也在树下比划,他们身材高大,早已把拳打得出神入化,但舅舅偏偏只表扬我打得好,所以我很得意。山风吹来,银杏树上落下许多果子,三个姐妹把它们拾回,烤给我吃。饭煮熟时,灶柴余火很旺,晒干的银杏籽放进去,炸声很脆,像节日的鞭炮。拣出来,剥出嫩绿的肉,香糯且微苦。外婆说,这棵树在她小时候就这么粗这么高,早已成仙了,所以吃了它的果子会长寿。后来,外婆也淘洗了很多给我带回启东。由于分享了树的仙气,所以母亲活到九十岁,想必是吃了树上果子的缘故。多年后再想吃时,听说为了搞开发,已被砍了。我后悔当初没有多吃点,也想不通怎么砍得动这么粗的树,而且是已成仙的树,看来仙还是不如人。

外婆所在的村庄叫肇庆寺,因寺庙名而得村名。我去外婆家那年,庙里已没有香火,菩萨们满面灰尘立在那里,又冷又饿。蜘蛛在菩萨的头上结了一个又一个网,观音阿姨那么爱清洁,衣服上也积了厚厚一层灰烬。看见我去看他们,都朝我笑嘻嘻的,一点也没有生气的样子。

大表哥是镇江医学院的高材生,也不知什么原因,他们那一届全没念到毕业就回到老家。虽然在乡下,但去他诊所看病的人特别多。诊所就设在庙里,也许有菩萨相助吧,他的名气越来越大。我总喜欢待在诊所里看他接待病人,许多人等着他,他总不急不慢,开的药又便宜又管用。有人求他多开西药,他微微一笑,你没什么病,到山里挑几棵草药煮煮喝了就好。后来,那人果然就好了。他给我表哥送来几斤山杏,又红又甜,大都是被我吃掉的。

大表哥喜欢二胡,拉得极好;二表哥喜欢横笛,也吹得极好。那时二表哥还没做校长,只是一个普通的教师,假期里两人常在银杏树下合奏。山间的月下,树影婆娑,塘边的野蔷薇送来悠长的淡香。大表哥坐着,二表哥站着,把《二泉映月》演奏得出神入化。村里的人都来听,镇卫生院配给诊所的两个护士也在树下听,听着听着眼泪就落下来了……后来两人都做了我嫂嫂。

两个表哥像舅舅一样高大,只是瘦些,他们都是我外婆的心头肉。外婆快不行了,他们还和外婆开着玩笑。大表哥举着针筒,二表哥抱着外婆。大表哥在外婆的臀上轻轻一拍,就把针扎进去,心痛地说:“奶奶,你怎么搞的,尽是皮了。”外婆有气无力地说:“都是你俩不好,肉全长到你们身上去了。”外婆说这话时笑嘻嘻的,但两个表哥眼圈却红了。外婆快咽气时,两个表哥天天守在她身边,不停地给她扎针按摩。我记得,外婆是笑着走的。走的时候两个孙子一左一右拉着她两只手,要我也站在她身边,我看着手都被两个表哥拉了,就摸着外婆的粽子样小脚,脚渐渐地往上冷了。舅舅从厂里赶回时,外婆已走了。外婆三十六岁就守了寡,九十岁才去和外公团聚。大表哥说:“我这么会扎针,你怎么还是走了呢?”他把针筒狠狠地扔在地上,用脚踩碎。我还是第一次看见他发火。

外婆家养着猪、羊、兔、鸡。喂这些家养,就都是表姐表妹们的事了。暑假寒假,我都在外婆家过过,自然也跟她们去挑草。丹徒是丘陵地带的山地,很少有平坦地方,稻田的田埂很小,常有蝮蛇出没。那蛇长得很丑,一根灰黑色的带子,尾巴短而秃,全身有臭味,被它咬了基本无救。还有就是狼,比狗大,阴森森,贼溜溜的。我父亲两岁时被狼叼过。那天我奶奶在场上打麦子,我父亲就爬在地上玩,躲在麦垛中的狼就把我父亲叼走了。拖到横山脚下,狼累了,想放下歇一歇,正好被我挑麦的堂公看见了,抡起扁担朝狼砸去,从狼口把小孩救下。我父亲的背毕竟被狼咬进几寸深,后发热昏迷了半个月。那时也没青霉素什么的,烧得眼睛通红了,奶奶就用黄鳝血在创口上涂、从嘴里灌,据说可以降温退毒。听说了这段经历,所以挑草时舅母叫我们带棍子,防狼;穿胶鞋,裤管扎紧,防蛇咬。但我们不听她的,溜出去就溜出去了,外面风景那么好,谁管它。

雨后的山野是最美的水彩画。圌山雄伟的身影像一道绿色的屏障,几朵丝绸般的白云缠绵着山顶的宝塔久久不愿离去。两只山鹰在塔顶盘旋,像山神的卫士,忠诚又威猛。田野里的水塘明净得像一面大圆镜,蓝天白云全被它收进塘底。鱼就在云里浮游,青蛙就在太阳光波里跳跃。间或有山风吹来,满塘清水笑皱了脸,恰似表姐腮上迷人的酒窝。水塘边野蔷薇夹着不知名的野花开得正欢,给清澈的水塘嵌了一圈艳丽的花边。清风徐来,碧波荡漾,香气四溢。我们沿着水塘挖着野菜野草,表姐忽然神秘兮兮地喊我过去,她居然在草丛中找到了一大簇蘑菇。我从来没见过长得这么白嫩、这么羞怯的山蘑菇,欢喜得迫不及待地扑过去,想要拔出来捧在手里赏玩。表姐赶紧把我的手拉住,然后她轻轻蹲下,用刀细心地割下大的蘑菇,剩下根,给花蓓蕾般的小菇加两把细泥培实,又割一把草把它们盖上。“你这样拔,山神会生气的,下次就找不到它们了。”她像大人般地说。我觉得表姐比我细心,懂的又多,可我不肯服输,看着她一本正经的样子,我有些无赖地问:“谁教你的?”她不屑地晃荡着小辫,“傻瓜,这还要教?”那一刻,我莫名其妙地觉得表姐很美,竟偷偷地看了看她的脸。不知为什么,她的脸上竟也飘过一朵红云,像极了水塘边盛开的野蔷薇。我们的身影倒映在水塘里,山、水、蓝天、白云却定格在我心里。

这种山野的蘑菇茎脆肉嫩,炖汤比鸡都鲜,舅母自然欢喜得不得了,竟然杀了一只小公鸡来炖。我那天分到一只鸡腿,鲜美得连鸡骨都嚼碎了往肚里咽,姐妹们看我馋相忍不住地笑。也就是那么一次,后来就再也没喝过那么鲜美的汤了。

二表哥结婚时,我已十岁了。分给我的任务是拎一只红漆的马桶,从二嫂娘家的黄家湾到外婆家有五六里路,路上我提出和挑被子的表姐调换,让她们来拎马桶,我挑被子,但表姐们皆笑而不肯。直到我二表哥后来旗开得胜,第一胎来个儿子,而且说是我拎马桶的缘故,我才明白她们不肯和我换的原因。如她们拎了,头胎就是女儿了,所以我功不可没。虽然一个大男孩拎着个马桶在接亲的队伍里屁颠屁颠地跟着跑,好像有些不自在,但既然立功了,也就很值得了。

现在想起来,为舅舅家做事,一辈子也就这么一次。

启东作家 / 启东市作家协会 主办

主编审核:李唐诵

编辑发布:陆华丽

欢迎“启东市作协”

让文学照亮你我

长按ErWeiMa

![【田佩淮】高中地理必修一、二(视频+讲义+习题)[百度云资源]](https://static.kouhao8.com/cunchu/cunchu7/2023-05-18/UpFile/defaultuploadfile/230505ml3/60-1.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)

![[混合APP] 东方耀 手把手教React Native实战开发视频教程 1-237集](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/779a95f1413f249a41f0828af1323bbd.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)

相关资源